[NOUVEAUTÉS] Des fantômes sous les arbres (Virginia Woolf) & Signes cliniques (Christine Jeanney) 7 juin 2017 – Publié dans : Notre actualité, Traduire – Mots-clés : Christine Jeanney, des fantômes sous les arbres, signes cliniques, traduction, traduire, Virginia Woolf

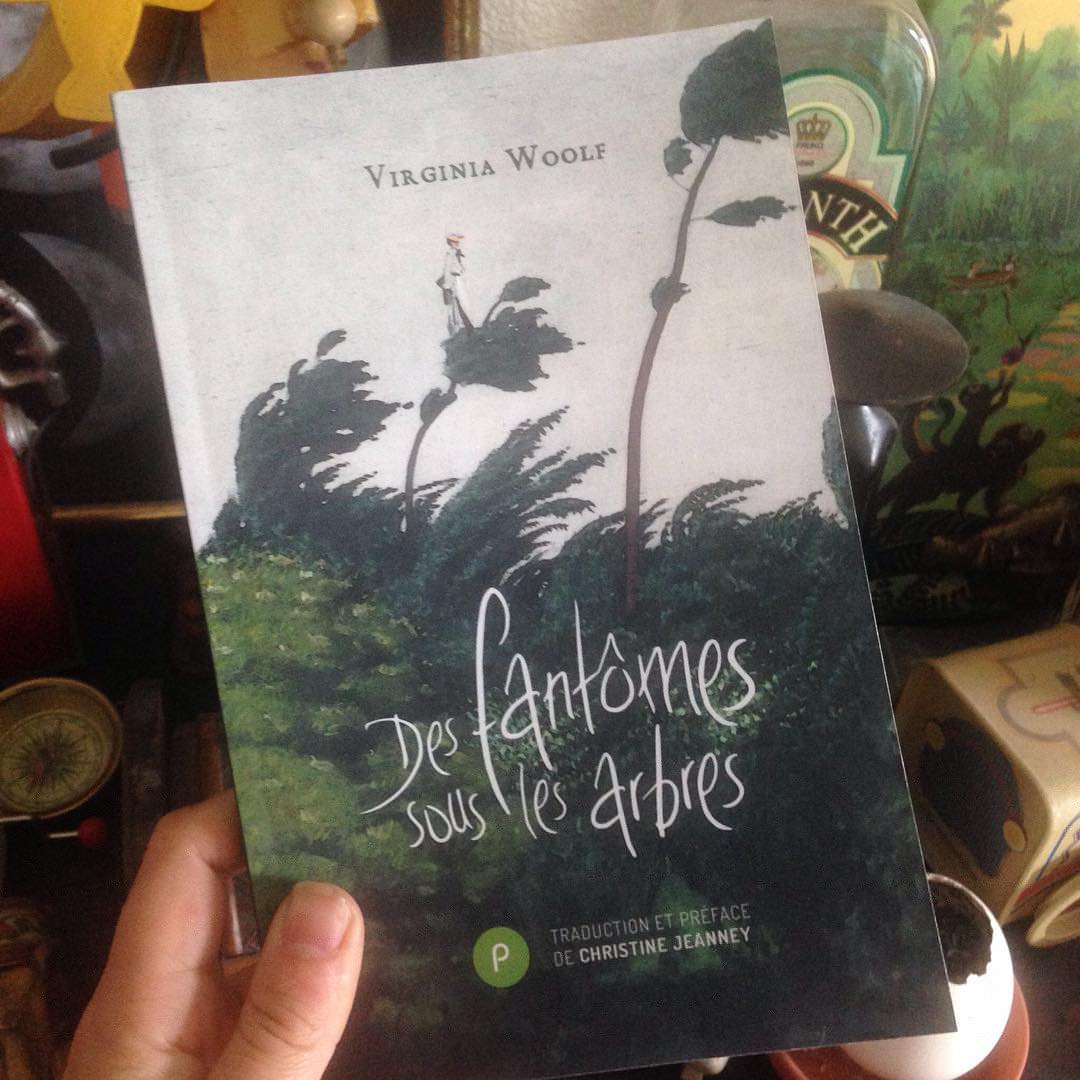

1. Des fantômes sous les arbres — Virginia Woolf, traduction de Christine Jeanney

Vous aviez peut-être découvert ses talents de traductrice à l'occasion de la parution ou de la réédition en janvier du Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, traduit par ses bons soins, dans une version non censurée [pour en savoir plus, ne pas hésiter à aller lire la revue de presse, ou à lire l'article de présentation] ; vous la connaissez peut-être car vous suivez ses écrits sur son site Tentatives où elle tient, entre autres, son journal de traduction des Vagues de Virginia Woolf, ou vous avez tout simplement lu ses livres, que ce soit chez Publie.net ou chez d'autres éditeurs (QazaQ notamment)… nous parlons bien entendu de Christine Jeanney, qui nous propose aujourd'hui un recueil de huit nouvelles de l'immense Virginia Woolf, intitulé Des fantômes sous les arbres. Ces nouvelles sont accompagnées d'une chronologie ainsi que d'une très belle et riche préface de Christine Jeanney, dont voici le début :

Il y a presque toujours des arbres dans les textes de Virginia Woolf.

Qu’ils se tordent, se désespèrent, ou tapotent gentiment une vitre de leurs branches, qu’ils se tiennent seuls, les nuits d’hiver, au milieu d’un champ vide, qu’ils rappellent par leurs feuilles déchiquetées les drapeaux en lambeaux de guerres lointaines, ou que leurs troncs s’érigent en cathédrale de verts, leur présence se fait si souvent sentir qu’on peut imaginer avec quel appétit Virginia Woolf aimait les contempler, les saluer même, comme des amis proches, pendant ses promenades quotidiennes.

Et ses fantômes aiment les arbres, eux aussi : ils jouent dans le jardin arboré d’Une maison hantée, et un livre glisse dans l’herbe ; ils traversent, fragiles, les ronds de lumière dans Le temps passe, et les voilà cernés d’arbustes autant que l’est cette bâtisse oubliée de tous ; et c’est à l’ombre des arbres de Kew Gardens qu’ils viennent s’allonger, fantômes promeneurs.

On avancera donc dans ce recueil aux côtés de Virginia Woolf, et ce sera comme une promenade émerveillée dans un jardin de Londres ; ou une course sur une plage, à la recherche d’un objet « singulier, dur, brillant » ; un séjour bref à l’étage d’un restaurant (La Ville d’eau), ou quelques heures sur un balcon, juste avant la tombée de la nuit (Le Symbole) ; ce sera aussi rêver d’un vol d’oiseau au-dessus de la ville (Lundi ou mardi) ; méditer à partir d’une forme qu’on ne sait pas identifier (La Marque sur le mur) ; ou encore inventer une femme sur le quai d’une gare (Un roman non écrit).

Tout cela pourrait sembler disparate, si ce n’était une vigueur omniprésente. Avancer, méditer, s’interroger, rêver avec Virginia Woolf ne se teinte pas de mélancolie, ou d’indolence, comme son état de dépressive chronique pourrait le laisser penser. Ses phases d’épuisement nerveux, les crises récurrentes qui la soumettent à des hallucinations (parfois elle entend les oiseaux chanter en grec), tous ces aspects connus de sa personnalité en viendraient presque à occulter cette vitalité en elle.

On parle peu de la force de Virginia Woolf. On lit sa biographie, on voit les morts de ses proches s’égrener, on pense aux agressions sexuelles que son demi-frère Gerald lui a fait subir dans son enfance, et aux abus plus que probables de son autre demi-frère George plus tard, et on ne peut que mesurer à quel point tout cela l’a rendue fragile. Et pourtant, il y a cette énergie en elle. Elle se bat. Pour le vote des femmes. Pour la liberté intellectuelle. Contre la guerre. Avec des armes à la fois redoutables – car elle ne plie pas – et douces. Attentive aux émotions complexes au cœur d’un monde complexe, et seulement armée de son stream of consciousness. Curieuse de pensées novatrices, comme elle est curieuse de voir, en art, l’exposition qu’organise en 1910 son ami Roger Fry, à Londres, Manet and the Post-Impressionists (on rapporte que la bonne société londonienne hurla, se scandalisa, certaines femmes s’évanouissant, d’autres étant prises de vomissements). Tout comme les peintres inventent une nouvelle approche picturale, elle cherche à atteindre une nouvelle façon d’écrire, visuelle et sensitive, à l’égal d’un Joyce ou d’un Proust, qui sont ses contemporains, mais avec ce « quelque chose » qui la caractérise et qui passe par la multiplicité des tentatives pour aborder les mêmes problématiques chaque fois de façon différente, selon le texte en cours d’écriture. Inclassable, elle grignote les cloisons qui séparent fiction, poésie, roman, essai.

Dans Un roman non écrit, sous une apparente fantaisie, car elle a aussi beaucoup d’humour, Virginia Woolf décrit le pique-nique d’une voyageuse anonyme, dévoilant peut-être ce qui la travaille : recoller, par l’écriture, ce qui ne peut être perçu que de façon morcelée :

« Voilà. Maintenant, tu étales sur tes genoux un mouchoir dans lequel tu jettes de petits morceaux anguleux de coquille d’œuf – les morceaux d’une carte –, un puzzle. J’aimerais pouvoir recoller les morceaux ! Si seulement tu pouvais rester tranquille. Elle fait bouger ses genoux – la carte est toute défaite maintenant. »

Sans cesse elle réajuste les pièces du puzzle avec vaillance. Une vaillance et une force vitale qui ne la quitteront que lorsqu’elle le décidera, le 28 mars 1941.

« Est-ce qu’ils ne forment pas, tous, notre passé, ce qui nous en reste, ces hommes, ces femmes, ces fantômes allongés sous les arbres... Nos joies, nos petits événements ? »

La plupart des textes rassemblés ici n’ont connu qu’une seule traduction française. L'occasion de découvrir la voix toujours neuve de Virginia Woolf, dans cette nouvelle traduction de Christine Jeanney.

Au menu, ces huit nouvelles : Kew Gardens • Le temps passe • Une maison hantée • La Marque sur le mur • Lundi ou mardi • Un roman non écrit • Le Symbole • La Ville d’eau

152 pages

ISBN papier 978-2-37177-503-9

ISBN numérique 978-2-37177-168-0

15€ / 4,99€

Vous pouvez commander ce livre directement sur notre boutique (une manière de soutenir la maison d’édition et ses auteurs) ou en ligne (Amazon, Place des libraires, etc.) — et bien évidemment chez votre libraire en lui indiquant l’ISBN 978-2-37177-168-0, distribution Hachette Livre.

*

2. Signes cliniques — Christine Jeanney

Nous accompagnons cette parution de Woolf par la réédition de Signes cliniques, un livre majeur de notre collection Temps réel, l'un des premiers à y avoir été publiés, avec une nouvelle maquette, petit format (152 sur 102mm), avec cartons-images-collages de l'auteure et texte revu et révisé.

Christophe Grossi, qui à l'époque officiait sur ePagine, en a écrit ceci :

C’est derrière les mots que la tension est la plus perceptible dans Signescliniques : à travers ce qu’on devine du protocole et du prolongement des gestes mécaniques professionnels ; à travers la perte de repères : le dehors et le dedans, inconnus et désincarnés. Mais c’est aussi par les mots choisis dans l’agencement ou la confrontation qu’elle parvient à (se) sortir de cette expérience et à continuer à vivre dans la verticale. C’est par la langue qu’elle atteint quelque chose d’universel.

Florence Trocmé, sur Poezibao :

Très beau récit de Christine Jeanney, Signes cliniques. Elle décrit admirablement ces sensations très particulières et que je n’aurais pas aussi bien identifiées mais que j’ai parfaitement reconnues qui sont celles éprouvées dans le temps de l’attente la veille au soir et le matin d’une opération. Pour elle en plus, cancer et ablation d’un sein, ce dont il est peu question finalement mais plutôt de l’étrange dépersonnalisation qui nous prend dans ces lieux hospitaliers si peu hospitaliers. C’est très fort, et c’est remarquablement écrit. Ce n’est pas que le récit d’une expérience, c’est un livre d’écrivain.

Mais encore une fois ce qui me semble important c’est que Christine Jeanney n’a pas écrit un énième témoignage sur un moment douloureux, particulier, décisif, elle a écrit un vrai récit, avec une vraie plume d’écrivain, sachant explorer très en détail une pelote d’émotions, de ressentis, ce qui donne à ce travail une dimension universelle (cela aussi qui fait travail d’écrivain, pas une expérience individuelle, mais une dimension où beaucoup peuvent se reconnaître). La démarche a quelque chose de proustien dans la façon dont elle analyse des ressentis très particuliers au lieu de les laisser au bord de la route comme nous faisons tous avec ce qui est hors de notre champ habituel. Elle n’a pas « raconté » l’opération, ce que cela peut faire cette ablation...cela a souvent été dit, écrit, il n’y a pas forcément d’autres choses à en dire, directement mais en même temps elle en dit énormément par ce biais, qu’est la « représentation » par l’écriture de cette attente, de ce tournant dans une vie sans doute, etc. D’où non pas quelque chose de factuel qui suscite certes sympathie et empathie mais un texte qui s’ancre dans le lecteur et qui agrandit, par la reconnaissance de quelque chose qu’on connait mais qu’on ne savait pas connaître, le for intérieur.

Je prends conscience d’un autre écho, avec Kafka, cet univers blanchi, dénué de tout affect, impénétrable, cette réalité à laquelle soudain on ne peut, quasi physiquement, plus ou pas adhérer. Comme si toute notre conscience en permanence avait, entre autres fonctions, celle d’adhérer un minimum à ce monde qui nous entoure et comme si un tel état d’attente, de même que certains états dépressifs, affectaient soudain ce réel en le déréalisant précisément, en le rendant incompréhensible sous ses redoutables apparences de normalité...

Josée Marcotte, sur l'Imachination :

Elle nous a donné un texte qui nous prend aux tripes. Toutes celles qui ont connu les barreaux froids des lits d’hôpitaux, et ce, peu importe les raisons, ne peuvent rester indifférentes à ces signes cliniques qu’elle raconte. Un double signe dans cet espace. D’une part, c’est le réalisme des objets, visibles, incarnés, qui se veulent tangibles, bien présents, du moins, c’est ce que l’on croit, premiers signes-objets délimitant la distance entre soi et les murs de la pièce. D’autre part, avec la figure de la fenêtre se profile une véritable figuration de la médiation, du regard porté; ce sont tous ces signes-mots qui permettent de nommer l’intérieur et l’extérieur : soi vs monde, chambre vs hôpital, hôpital vs dehors. Le mouvement d’observation se fait de l’intérieur vers l’extérieur, et vice versa. C’est l’écriture à la fenêtre, des mots offerts à tous les corps fragiles, de la narratrice à celles qui sauront partager son expérience floue, entre deux mondes : celui des objets aseptisés témoins des symptômes cliniques et celui de l’écriture intime face à ce réel. Il s’agit de deux mondes inextricablement liés et problématisés dans le récit. Comment décrire tout cela? Heureusement, il y a toujours une fenêtre, ainsi que la voix particulière de Christine Jeanney.

104 pages

ISBN papier 978-2-37177-502-2

ISBN numérique 978-2-8145-0354-0

8€ / 2,99€

Vous pouvez commander ce livre directement sur notre boutique (une manière de soutenir la maison d’édition et ses auteurs) ou en ligne (Amazon, Place des libraires, etc.) — et bien évidemment chez votre libraire en lui indiquant l’ISBN 978-2-37177-502-2, distribution Hachette Livre.