Pièce par pièce, petite réflexion sur la littérature fragmentée 11 novembre 2015 – Publié dans : Réflexion(s) – Mots-clés : Amy Hempel, André Markowicz, Antoine Emaz, Béatrice Rilos, benoit jeantet, Cécile Portier, Christine Jeanney, christophe grossi, Daniel Bourrion, Dominique Hasselmann, Édouard Levé, François Bon, Gordon Lish, Imre Kertész, Joachim Séné, Laurent Margantin, Lionel-Édouard Martin, Louis-René Des Forêts, Lucien Suel, Lutz Bassmann, marcello vitali-rosati, philippe aigrain, philippe castelneau, Philippe de Jonckheere, Philippe Didion, philippe rahmy, Pierre Guyotat, Pierre Senges, Quentin Leclerc, Roberto Bolaño, sébastien ménard, Thierry Beinstingel, thierry crouzet

Si tu prends la définition propre bien sûr c'est déjà éclaté. Un, morceau de quelque chose qui a été cassé, brisé, séparé de son tout. Deux, petite partie d'un livre, d'un traité, d'un ouvrage. Trois, morceau d'un livre, d'un ouvrage, qui n'est pas terminé ou qui n'a pas pu l'être. Quatre, format de données transitant par la couche de transport du modèle OSI. Je ne sais pas ce que c'est le modèle OSI. Et il vaut mieux ne pas commencer par citer le dictionnaire.

L'écriture fragmentaire, ce serait donc d'écrire, en premier lieu, ensuite de petites choses. Mais la taille, c'est relatif. Par exemple si Pierre Senges s'autorise à intituler son livre Fragments de Lichtenberg, la longueur des parties qu'il appelle fragments peut dépasser les dix pages (par exemple, au hasard, la "Reconstitution de Robinson Crusoé par Zoltàn Kiforgat I", de la page 358 à 368). Le fait que Pierre Senges écrivent à partir des aphorismes de Georg Christoph Lichtenberg (eux-mêmes des fragments) ça ne nous éclaire pas : l'ambiguité du titre est dans ce qu'il peine à désigner, les fragments de L. originels ou les fragments écrits entre les fragments, qui constituent la matière livre à proprement parler. Dans le Tumulte de François Bon, compilation de textes publiés initialement sur le site Internet du Tumulte et précurseur de nos écritures transversales sur le web, chaque partie fait entre deux et trois pages en moyenne. Nomme-t-on le mot, fragment ? Ou bien cette dénomination ne s'appliquerait-elle qu'aux toutes dernières pages du livre, qui en constituent le brouillon synthétique ? Une liste de toutes les parties du livre à écrire et qu'on remplit au fur et à mesure du projet, un peu à la manière d'Édouard Levé lorsqu'il liste les concepts des Œuvres qu'il ne concrétisera pas dans un livre entièrement conçu selon ce geste. Quant à son Autoportrait hypnotique, composé d'un seul bloc, mais donc chaque phrase qui la compose est une pièce singulière de l'ensemble, ne s'agit-il pas ici d'une écriture fragmentaire quand bien même rien sur la page ne l'évoque ? Questions que l'on se pose en se penchant comme ça sur sa bibliothèque, réelle ou virtuelle (j'allais écrire, réelle ou fantasmée), savoir si ça c'en est et si ça aussi (ou ça non plus). Par contre, une nouvelle, ce n'est pas un fragment, c'est une nouvelle. Mais une nouvelle en une phrase, comme cette nouvelle d'Amy Hempel, Memoir, dont la traduction pourrait être Juste une fois dans ma vie... oh, comme si j’avais jamais souhaité quoi que ce soit « juste une fois dans ma vie », est-ce toujours une nouvelle ? Une nouvelle fragmentaire ? Évidemment, ces questions n'ont aucun intérêt en elles-mêmes. L'important, c'est encore le geste. Se pencher.

Ce qu'on voit dans la page (on ne le voit pas sur la page, on le voit dans la page : c'est qu'il y a donc souvent plus de blanc que de lettres, ou que d'encre) c'est d'abord là où n'est pas le langage. On dit communément le blanc, parfois ce n'est pas blanc (mais ce n'est pas la couleur c'est l'absence). Voilà, c'est écrit dans l'absence. Ce sont des esquisses nues, on a les traits, on a les formes générales, parfois on les devine, parfois c'est simplement des taches télescopiques, ça se détend. Je lis Soleil gasoil, je lis :

Qui München Ljubljana Zagreb Belgrade égrènent — chapelet mantra nuitamment chanté essoufflés soufflant — fumée de clope entre champs de maïs et buildings avec horizon brume et notre langue d’autoroute.

Pas un hasard prendre Soleil gasoil : lu tant de fois ces derniers jours, c'est une question d'opportunisme aussi. Synchro avec la parution d'un livre qui nous dépasse de beaucoup, qui vient de plus loin que nous-mêmes, qui aurait pu s'appeler Carnet de notes lui aussi. Cet extrait-là pose bien les choses : on ne fait que passer. On a pris quelques bribes le long du mouvement. On l'a saisi ainsi, le long du mouvement, dans la poussière en suspension. Et quand tu ouvres une page au hasard du premier tome des Carnets de bord de Guyotat tu peux lire

Sauterelle tête mangée <-> auto ou camion, avant écrasé.

Oui, nous sommes proches du carnet de notes ou du recueil d'échos, voix brisées recueillies aux bords des falaises, cette citation tirée du chant XXVI de l'Enfer de Dante placée en épigraphe d'Ostinato, le recueil (fragmentaire lui aussi) de Louis-René Des Forêts : ...comme une langue en peine de parole jeta le bruit de sa voix au-dehors. Ou comme il l'écrit lui-même dans le recueil, l'atroce charité des images que remue la mémoire encore chaude. Savoir ensuite ce qui tient du fragment ou de la poésie, ça n'a pas beaucoup d'importance.

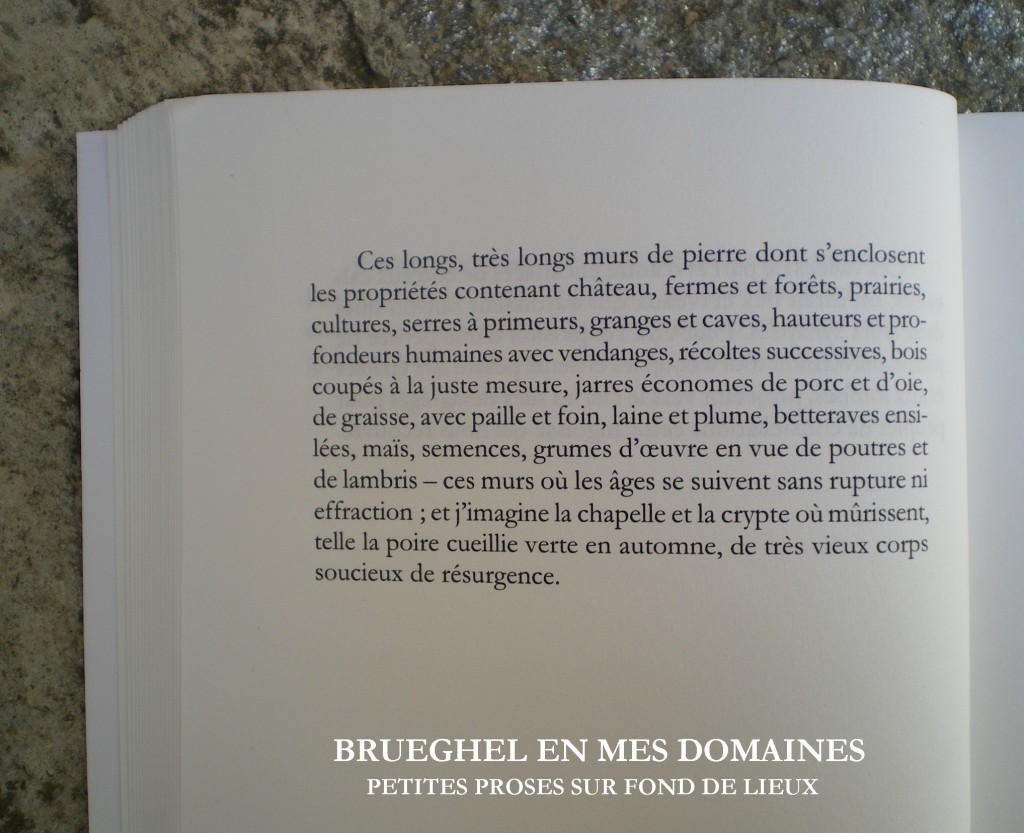

Pas de fragments ainsi nommés dans Brueghel en mes domaines, de Lionel Édouard-Martin, livre magnifique paru au Vampire Actif en 2011, mais des proses poétiques. Cent-quarante. Je ne sais pas si le chiffre a son importance ici mais je retiens ce mot, la fracture, dans cette page cent-trente-six cornée fin 2011, au moment de sa lecture, lecture dont j'écrirais plus tard, je m'en souviens sans avoir besoin de m'en remettre aux archives des écritures quotidiennes, que je n'avais pas été à la hauteur du livre, et que j'étais allé trop vite, et que ce livre, donc, de tout son relief, il m'avait échappé. La fracture, j'avais noté alors, en cette page centre-trente-six.

C'est, la fracture, la route unique. Pas de route sans rupture, comme, broyée la graine, on mâche aussi le pain rompu pris à deux paumes - et nous explose en bouche un goût d'abeille, alors, et de soleil, la croûte en sacrifice à la mie, telle, au pas continu, plan, la boue raclée par le brodequin. C'est à ce prix qu'on paie l'étale, le muscle calme, rassasié, la voyelle conquise sur le bruit. Mais s'impose, avant, la trouée, la déchirure des friches, l'éraflure en pleine poitrine. Et la pelle, la pioche. Et l'avancée lourde lente dans la chair. Parce qu'on est cette terre que l'on travaille - où l'on va. Parmi nos eaux, nos os. Parmi nos sources et nos fémurs, le sperme et le calcaire. Et nous perdons notre matière pour allonger devant nous quelques mots - pour devenir un corps de mots, la route, donner le nord aux autres. Pour la pureté de la banquise ; pour l'horizon candide où le morse ne fait, hirsute et gras, qu'affleurer la fenêtre entrebâillée par le pêcheur de monstres.

Dans Soleil gasoil, le chapelet mantra nuitamment chanté nous éveille à une part importante de l'esthétique développée par Sébastien Ménard dans son livre : de par l'usage de la ponctuation, et notamment du tiret cadratin omniprésent dans tous les chapitres, indépendamment de la forme choisie par ailleurs (texte plus photo, texte seul, texte articulé autour des notes de bas de pages qui pullulent, texte sous une forme de listes, texte aéré, poésie respirante, texte dense, paragraphe tenu, ténu...), qui permet l'accumulation des images, des pensées, des souvenirs, qui aide la construction horizontale de la langue, sans hiérarchisation véritable, sans titre pesant (le plus souvent les titres sont des mots simplement issus du texte et reproduits tels quels), phrase découpée dans la phrase même et donc, par conséquent, fragment (p)osé dans le fragment. Dans une scène contemplative comme celle-ci, par exemple, le film est court (un paragraphe, une dizaine de lignes) et composé en lui-même, dans son matériau brut, dans toute sa stroboscopie, d'une série de clichés hachés pris séparément. Ce n'est plus un film, c'est une série de Polaroïd projetés, fixes par définition, et l'essence du mouvement nait de sa suggestion, non de sa réalité :

Je suis sur la côte — je suis au bord de la mer — je vois la mer — je vois les vagues s’écraser dans la mer — j’entends l’eau s’écraser dans la mer — j’entends l’écume qui mousse sur le sable je vois l’eau — elle est aspirée par le sable je vois le ciel au loin j’entends la mer il y a des cris c’est des oiseaux — je suis sur la côte — je suis au bord de la mer — je regarde au loin je vois l’horizon — l’horizon se départage assez facilement entre la mer en bas et le ciel en haut — la zone entre les deux est un peu floue sans doute — je suis sur la côte — il y a un navire un grand bateau là-bas — ce n’est pas vrai mais je l’écris j’entends le va-et-vient des eaux sales du navire à l’intérieur des grandes cuves — j’entends quelque chose c’est un rythme régulier tanker et rien n’est vrai.

Dans son livre Nos rêves sont priés de prendre une douche froide paru aux éditions Jacques Flament, un petit objet d'une centaine de pages non-numérotées, des pages au trois-quart vides, texte toujours isolé tout en haut de la page, sans jamais regarder vers le bas, et toujours aligné sur la marge extérieure, Benoît Jeantet écrit :

La brume est revenue peser sur le monde

avec son humeur de cavalier fourbu.

Tu disais souvent qu'après une nuit trop courte,

parfois l'espace hésite.

Oui, c'est une question d'espace. Dans Navigations de Marcello Vitali-Rosati, Eugen, la figure principale du récit, qui est un candidat à l'exil comme on dit aujourd'hui, est toujours enfermé dans des containers (jamais les mêmes) de mille caractères précisément. De la contrainte d'écriture (écrire un texte chaque jour, chaque texte se composant de mille caractères précisément) est née une boîte, boîte dans laquelle Eugen se rêverait voyager pour rejoindre un ailleurs périssable, un espace différent. Et, comme souvent, de la contrainte naît la langue, l'écriture.

La contrainte, quand c'est un chiffre rond, ça fonctionne. Ça peut être autre chose, ça peut venir d'une contrainte tellement forte qu'elle en devient à la fois le mode d'emploi du livre en train de s'écrire et la règle du jeu des lectures à venir (je pense par exemple à Lotus Seven de Christine Jeanney, dont les longs fragments qui le composent ont été écrits sur le squelette d'un épisode de la série Le Prisonnier : chaque chapitre comportant autant de secondes, de mots, de minutes qu'un épisode de la série). La contrainte, elle peut également venir de l'outil. Par exemple, sur Twitter, on écrit des messages de 140 caractères maximum. La même limite d'espace est fixée aux textos qu'on croquait avec le pouce à une époque où l'espace, même virtuel, avait un certain coût. Sur un téléphone, le long de l'hospitalisation, tu écris des SMS de la cloison, puisqu'il n'existe plus que le pouce pour émerger hors du corps ("l'amour est la / pointe émergée / du langage", souvenez-vous). C'est Philippe Rahmy. Sur Twitter, tu écris des je me souviens ébréchés, ça s'appelle des Ricordi. Là, c'est Christophe Grossi.

12. Mi ricordo

de photos (paysages), de coupures de journaux (gens autour d'une place), d'un avis de décès (gosse en costume traditionnel).

La présentation : toujours la même, il y a un chiffre, les ricordi sont numérotés, il y en a moins d'une dizaine par page, les pages ne sont, elles, pas numérotées, et les ricordi sont entrecoupés d'esquisses, récifs humains croqués, on voit beaucoup le trait, ce sont des masques ou des visages le plus souvent, les dessins sont de Daniel Schlier et ils apportent un équilibre à l'ensemble, pas une respiration non, un équilibre, un fil de fer, une ombre. Voilà, c'est le mot que l'on cherchait une ombre. Si les ricordi sont des souvenirs (réels ou fabriqués, issus d'une matière humaine ou advenus sous des images ou des situations), les dessins de Daniel Schlier correspondent aux empreintes qu'ont laissé ces moments sur l'asphalte lorsqu'ils ont été vécus ou pensés. Traversés peut-être. Parfois, avec le temps, ils se sont fissurés.

La présentation : toujours la même, il y a un chiffre, les ricordi sont numérotés, il y en a moins d'une dizaine par page, les pages ne sont, elles, pas numérotées, et les ricordi sont entrecoupés d'esquisses, récifs humains croqués, on voit beaucoup le trait, ce sont des masques ou des visages le plus souvent, les dessins sont de Daniel Schlier et ils apportent un équilibre à l'ensemble, pas une respiration non, un équilibre, un fil de fer, une ombre. Voilà, c'est le mot que l'on cherchait une ombre. Si les ricordi sont des souvenirs (réels ou fabriqués, issus d'une matière humaine ou advenus sous des images ou des situations), les dessins de Daniel Schlier correspondent aux empreintes qu'ont laissé ces moments sur l'asphalte lorsqu'ils ont été vécus ou pensés. Traversés peut-être. Parfois, avec le temps, ils se sont fissurés.

462. Mi ricordo

avoir pensé qu'il y a quelques similitudes entre naître, s'endormir, mourir ou franchir une frontière dans le brouillard.

Je me souviens, justement, avoir attrapé le fil des ricordi sur Twitter, c'était un fil anonyme si ma mémoire est bonne, ça n'était pas réellement important, c'était un peu de brouillard encore, oui. Plus tard, une fois le livre entre les mains, je me souviens avoir pensé que Ricordi marchait là où beaucoup de beaux projets twittés s'étaient un peu fanés lors de leur métamorphose en livre. Fonctionner comme livre, c'est-à-dire au-delà du seul recueil de tweets donnés, c'est-à-dire comme un objet s'émancipant des formes et des outils qui l'ont fait naître. Ici, la métamorphose est complète, Twitter a disparu. C'était un échafaudage, Twitter. C'est un livre qui tient debout tout seul. Un an plus tard, autre métamorphose, en image et en son, lorsque l'aiR Nu le porte si élégamment à l'écran.

308. Mi ricordo

de ces quelques mots : Maintenant je sais. C'était ses mots ça : Maintenant je sais. Jamais plus de trois mots à la fois.

Je ne sais pas si Christophe Grossi a retouché ses Ricordi au point de franchir la contrainte des cent-quarante caractères. On s'en fout. Je ne sais pas non plus dans quelle mesure les fragments sont, entre eux, ordonnés, s'il y a un ordre chronologique, d'écriture ou bien d'une autre sorte. Je ne sais pas si cette histoire d'écriture fragmentaire pourrait constituer un pendant textuel à la musique minimaliste (j'écoute beaucoup de musique dite minimaliste, je la cherche dans les écritures présentes, et notamment nos écritures fragmentaires, mais je crois que c'est faux, je crois que c'est autre chose, je crois que ce qui s'en rapprocherait le plus ce serait peut-être quelque chose comme Éden, Éden, Éden, qui est dit tout d'un bloc, sans trop de respiration). Je ne sais pas pourquoi j'ai classé accidentellement mon exemplaire de Ricordi en théâtre. Et, bien sûr, je ne sais pas si, réellement, l'histoire est trouée.

393. Mi ricordo

de celui-là qui était parti pour Ellis Island avec une autre femme que la sienne alors qu'on le croyait mort sous les bombes.

Ce n'est pas juste un exercice de style, ça aussi que j'entendais quand je disais que sa métamorphose avait bien pris, c'est allé au-delà de l'objet de son écriture, la langue a étoilé et c'est dans ce geste-là, dans cet éparpillement, que le texte fonctionne, à la fois dans le tout et dans le fragment : dans l'ensemble et dans la petitesse d'un ricordo de six sept mot.

97. Mi ricordo

d'une écriture dans la marge.

Twitter, outil de création, a beaucoup stimulé les écrivains des tout petits espaces. En foot on dit d'un mec qui dribble dans de petits périmètres qu'il est dans un mouchoir de poche. C'est tout un art de s'en sortir alors. Par exemple, Twitter est à l'origine des 140 tunnels (et l'importance du chiffre encore) de Dominique Hasselmann. Écrire 140 fragments de 140 caractères précisément, sur l'instantané des réseaux, dans le flux liquide des lectures connectées, telle est la consigne d'écriture.

Tunnel que tu avais creusé pour rejoindre dans le lit l’empreinte de ton corps demeurée inscrite comme un sarcophage précieux.

Et la portée poétique n'est pas seulement dans la brièveté même, elle n'est pas dans la répétition et elle n'est pas non plus dans l'infusion des mots à un rythme donné dans le maintenant permanent des timelines : elle est dans la porosité de ses parois : tunnel véritable et, comment dit-on, utilitaire, automobile, tunnel tumulus des souvenirs perdus, tunnel des rêves, tunnel des indignations lentes au quotidien, tunnel de la parole, tunnel de la tendresse, tunnel du corps, aussi, tunnel ambiant d'une musique qui s'échappe loin d'ici, mais qui pencherait vers nous. Ça pourrait n'en jamais finir, ça pourrait être sans fond.

Tunnel de la peau, son grain (parfois de beauté), son revêtement lisse, humide, les dérapages contrôlés, sa bande d’arrêt d’urgence.

Pas de contrainte de signes ou de mots dans La crise mais une contrainte tout court qui ne cesse de répéter son nom : "la crise", répété en chaque début de phrase (comment dit-on, de phrase ? de vers ?), comme elle est répétée depuis des temps cycliques en chaque début de bouche dans chaque journal télévisé, sous chaque caractère dans tous les quotidiens du monde, et partout sur tout type d'autres ondes, réseaux plus ou moins parallèles. Alors, "la crise", bien sûr il y a quelques entorses, parfois au lieu d'être au début "la crise" est à la fin, mais tout tourne autour d'elle, "la crise", curieusement, comme si nous étions tous un peu, peut-être, désaxé. « La crise » est un cri sale, écrit Joachim Séné. « La crise » est une incantation. La crise nourrit la crise, la crise est une forme de paranoïa.

Demandez-vous qui vous surveille depuis ces voiliers ne marchez pas sur le sable n’ouvrez pas aux démarcheurs évitez les spectacles de plage soyez impitoyable avec tout nageur s’approchant de vous ne mangez pas de glace dont vous ne pouvez contrôler parfaitement l’origine tenez compte des marées et de leurs variations anormales sachez que derrière les volets semi-clos des grandes demeures de famille on vous regarde ne vous retournez pas dans les rues vides mais faites usage du reflet des vitrines pour débusquer ceux qui vous suivent gardez en tête la silhouette des joggeurs derrière ces lunettes noires voyez que l’on vous voit.

Dans son Cantique de la paranoïa, Daniel Bourrion, qui est un habitué des écritures fragmentaires, construit des mots en bloc. Un bloc égale un paragraphe, un paragraphe d'une seule phrase entière, dite en un souffle, pressée, sans la ponctuation, sans la respiration d'usage, une voix stridente et, oui, anxiogène nécessairement.

N’ouvrez pas les livres ne regardez pas les écrans fuyez les kiosques les journaux les étiquettes sur les emballages et les tickets de caisse les bulletins de salaire les tracts syndicaux les analyses de sang celles d’urine et tous les autres témoignages de ces plongées dedans le corps craignez les épitaphes les listes de courses les testaments la litanie des cours en bourse n’abandonnez pas votre regard aux pièges des tablettes smartphones brochures poèmes affiches ne déroulez nul rouleau ne parcourez pas les réclames les pages nécro la météo ne lisez rien ne lisez rien – chaque mot qui par vos yeux pénètre en votre esprit est une bombe à explosion aléatoire.

La forme courte, voire très courte, pour mettre en voix la voix brisée, peut passer par des articulations plus classiques, sans aucun rapport avec nos contraintes présentes amenées par la technologie : forme ancestrale du haïku par exemple (encore qu'on génère bien des twitthaïkus de temps à autre, voir aussi les #haïkuyear de Philippe Castelneau). En 2008, Lutz Bassmann, l'une des voix du post-exotisme, publie Haïkus de prison aux éditions Verdier.

Quand l'un de nous encombre la lucarne

le jour est une copie maladroite

de la nuit

Il y a trois parties dans ce livre d'une centaine de pages, long de gueule, verte jaquette, jaune Verdier en-dessous. Prison. Transfert. Enfer.

Un mélèze perd l'équilibre

lentement il balaie

la lumière des projecteurs

C'est dans une poésie du peu dire (mais c'est aussi dans l'accumulation, dans la tension des litanies) que s'écoulent (et s'écoutent) ces voix. Elles sont retranscrites à l'économie. Ça ne nécessite pas forcément plus de coups de pinceau que ça une estampe.

Chacun s'absorbe dans la mastication

personne ne regarde

comment les autres mangent

Sur le web, cette écriture prend une tournure plus hachée encore, puisque la forme courte prône également la saccade dans sa publication, c'est le cas des quatrains quasi quotidiens de Philippe Aigrain en son Atelier de bricolage littéraire. Aura, un conte librement inspiré de la poésie chinoise de l'ère Tang entièrement composé de quatrains ciselés, à peine une dizaine ou une quinzaine de mots chacun, à l'économie. La lecture est à la fois rapide et tendue dans le temps (le conte a commencé à être publié en juin, il continue encore à l'heure actuelle), elle peut se faire au quotidien, à la volée au fil de ce que l'on attrape (ou pas) sur les réseaux sociaux, ou ramassée, en continu, comme en recueil, où la forme que prend la lecture tient plus de la stroboscopie des néons blancs disséminés à intervalle régulier dans les tunnels (revoilà les tunnels), chacun des quatrains lus ainsi prenant la forme d'un flash.

soudain le ruisseau

reprend son filet

bientôt la clairière

en rêve déserte

.

elle s'agenouille

ses ongles fouillant

la terre fertile

s'en couvre le front

.

grand cri silencieux

rageur sortilège

d'inconnue violence

enfouie sous sa peau

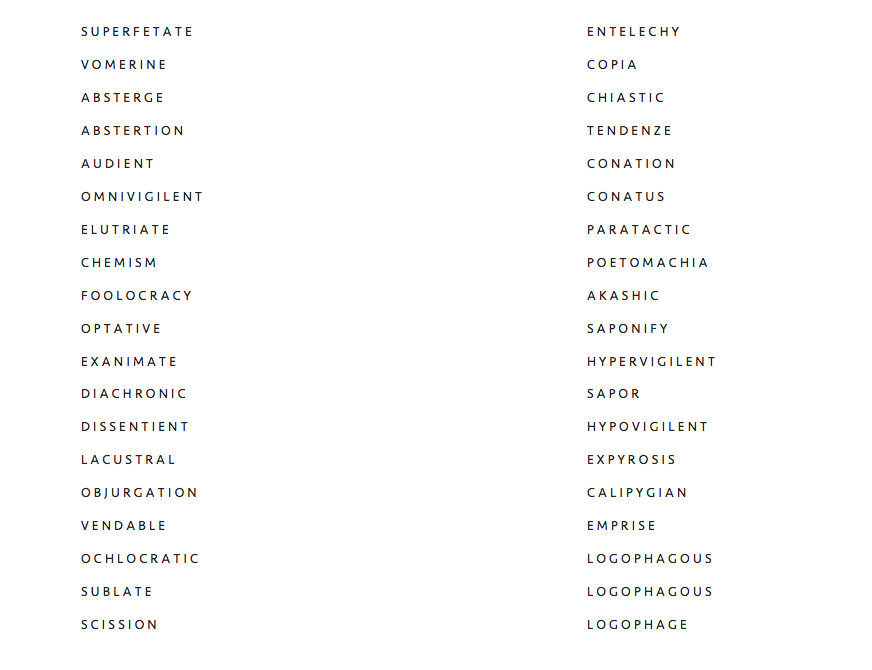

Mais le plus petit dénominateur commun, c'est encore le mot. La contrainte minimale ? Juste le mot ? Dans Cess, livre de Gordon Lish paru chez OR Books cette année, la matière du texte est composée d'une liste de mots isolés sur la page, cent-soixante-cinq pages de mots isolés sur la page (c'est plus impressionnant quand on le dit en lettres, c'est plus impressionnant quand on répète le mot pages). De part et d'autres de cette liste de mots rares, voire étranges, deux notes encadrent cette expérience, ce jeu littéraire. Cette liste de mots décomposés est une énigme, un puzzle à remettre en place. Une blague, écrit David Caddy, doublée d'un tour de force of narrative ebullience. Ebullience : exubérance. Ces mots sont écrits comme suit, en majuscule, espace béant entre les lettres, lus lentement, peut-être sur ou désarticulés.

C'est opaque, un, oui, mais ça marche. C'est un chiffre on ne peut plus naturel, un. C'est le noyau de la parole. L'épicentre. Toujours une histoire de chiffre, de sens, de numéro. Dans 100 caractères (espaces compris), tout est dit. C'est dans le titre. Derrière le titre, Béatrice Rilos empile des phrases de 100 caractères (espaces compris) comme des aiguilles. Peut-on jouer au Mikado avec des aiguilles ? Sans doute que oui.

L’amertume. Sa demande. Coups de marteau au-dessus de la tête. Je veux, être libre, simplement cela.

La pratique du format bref, voire très bref, s'accompagne ici de la mention systématique de la date, qui apparaît toujours avant le fragment qu'il accompagne ; chez Philippe Rahmy ce sera même la date et l'heure, la mention du temps procédant comme le marquage automatique par la machine lors de l'envoi (même chose lors de la mention d'un tweet ou d'un statut, la date et l'heure accompagnent et balisent les mots). Ici, dans ces textes, le fragment n'a pas l'effet d'une entrée de journal (également accompagnée d'une date, avec des degrés de variation dans leur exactitude), mais cristallise un élan dans la langue, c'est une aiguille dans une botte (la botte c'est une journée de vingt-quatre heures, l'aiguille c'est, donc, un fragment de cent caractères espaces compris).

c’est un sanglier

c’est un sanglier noir noirc’est une bête et poils elle court et brame non c’est un sanglier il fonce

ses yeux sont noirs sont rouges il court il court et gueule dans sa nuit

c’est une bête elle court et gueule dans sa nuit de bête dans sa nuit de vieille bêtequ’on lui foute du plomb dans le cuir n’y change rien elle gueule

Pendant ce temps-là sur le boulevard périphérique une longue suite de bagnoles s’étire entre les deux sorties est de la ville — les phares dans la nuit sont rouge rouge et clignotent au rythme des coups de frein — il arrive qu’un véhicule s’écarte sur la voie à droite — sans doute pour regarder au loin — pour regarder la longue suite de bagnoles qui s’étire — en face les phares jaune jaune avancent lentement qui semblent dessiner un long serpent jaune rouge allongé lent sur le bitume — pendant ce temps-là sur le boulevard périphérique chacun pense à sa liste de courses — on aperçoit au loin l’enseigne d’un supermarché néons bleus dans le noir — on entendrait presque le bruit des sacs plastiques et des courses qui s’en- trechoquent lors d’un coup de frein — dans les haut-parleurs c’est le direct — un homme fait la liste de ses créanciers et quelques dizaines de milliers de personnes l’écoutent — après on entend une vache elle meugle et puis plus rien.

On en revient souvent à Soleil gasoil, dans l'écriture, dans l'incarnation sur la page de la langue. Le fragment appelle le fragment. Dans la parole donnée, écrite, mais aussi dans sa retranscription. Ici, une double articulation : l'apparition d'un cadre, d'une situation, d'un paysage, d'abord, par la poésie pure, épurée, sans ponctuation, sèche a priori (c'est, c'est, c'est), puis un bloc de texte dans le texte plus dense, la danse des tirets cadratins, le serpent de la parole dans la parole. J'ignore si Sébastien a lu ce livre de Lucien Suel, Les Versets de la bière, paru en 2010 au Dernier Télégramme. Je me souviens parfaitement où je l'ai lu, pour ma part, comment et dans quelle atmosphère. Par exemple : il y a un ticket de RER daté du 13/08 qui vaut 17,30€, là sous la couverture. Page 60 :

Année 1996

Je vis à l'écart des braillards.

Je monte vers le jardin les herbes les mésanges l'ignorance étoilée.

Je ne crains pas l'ennui, ni l'adversité, n'attends rien des mutations de la société.

Je compare le terreau de mon jardin et la matière interstellaire. La mort des étoiles produit des atomes qui produiront d'autres étoiles.

La famille entière se déplace à Berck pour entendre Ivar Ch'Vavar au Familia. Salle pleine. Berckois et Berckoises venus entendre l'enfant du pays. C'est un festival impressionnant. Seul en scène, un poète qui captive un public populaire.

on trie les déchets --- on conserve les idéologies --- on lève le poing gauche --- on ouvre la main droite --- on jette des roses sur les cercueils --- on loue un gîte rural à la semaine --- on ne sait pas à qui appartenaient les poils pubiques entortillés près de la bonde --- on zigzague entre les chewing-gums écrasés au soleil sur les trottoirs --- on reconnaît les toiles de Jackson Pollock --- la cellule photo-électrique détecte la présence du bas-ventre --- l'eau de la chasse d'eau est souvent potable --- on se fait filmer par des idiots --- on sourit

Les Versets de la bière, c'est un journal. Phrases courtes, retours lignes. Une année, c'est peut-être cinq pages. Et, au sein de ce journal épuré, un texte dans le texte, petite série d'aphorismes sans ponctuation, si ce n'est ces tirets à trois têtes qui balisent l'espace comme chez Seb Ménard le tiret cadratin. À l'intérieur du fragment, un autre fragment. Il y a eu rétrécissement : pas seulement dans les marges, qui ont augmenté, mais aussi dans la représentation (des phrases entières au début, des bribes ensuite, des je d'abord, des on ensuite, des actions, des pensées, puis plus seulement que des gestes, des images). L'espace s'est resserré.

Ici, Antoine Emaz :

On me dit que j’ai une écriture « facile » ; voilà qui me fait rire et plaisir dans le même temps. Ils ne voient pas, ou bien ne peuvent voir, et tant mieux, d’où ça vient.

Cambouis et Cuisine sont deux carnets de notes, deux journaux secs secs secs. Pas de date, paragraphes courts, séparés entre eux par des étoiles (Cambouis), ou hachés dans des pages seules, nommés via un système de tags empruntés au web (Cuisine). Des lignes de fuite. Des plus loin.

Ce dont je suis sûr : il y a du plus loin en poésie. Que je ne puisse présentement y aller ne change rien à l’affaire.

« Un livre, c’est de l’inachevé fermé. », lit-on. Nous sommes ici dans une écriture de l'accompagnement, comme on dirait d'un geste par exemple, ou d'une posture, qu'il ou elle accompagne le mouvement. Nos journaux nous suivent dans l'écriture, parfois ils en sont le support. Le plus souvent, ils prennent le pouls des formes qui façonnent dans nos mains la parole ou, pour emprunter une autre métaphore, ils enregistrent les vibrations sur un papier millimétré ultra-sensible pour nous permettre, après coup, d'en retranscrire les soubresauts et les déplacements.

Le poème peut être corde de violon ou bloc de béton. Presque rien mais tendu, ou masse dense. L’effet de choc est le même, par des voies différentes.

Des étoiles, il y en a dans Partages, d'André Markowicz, qui rassemble en un volume paru cet automne chez Inculte dernière marge des réflexions disséminées sur le thème de la traduction et postés librement sur le web sous forme de statuts Facebook. Le livre s'intitule Partages, pas seulement à cause du lien présent sous chaque publication sur le réseau (partager, disséminer, RT, etc.) mais parce que ces textes se construisent, pas seulement mais aussi, sous forme d'aller-retour avec le lecteur.

Je travaille avec mes lecteurs. Quasiment en même temps. J'essaie, à tâtons, de tracer des chemins que nous pourrions suivre ensemble, et qui, tous, ont trait au travail sur la langue, au passage, d'un monde à l'autre, d'une image à l'autre, d'une vie à l'autre, enfin, à tout ce qui tient, d'une façon ou d'une autre, de la traduction. Parce que, tout ce que je fais, c'est traduire. Je traduis quand je traduis, oui. Mais je traduis aussi quand j'écris ces textes que j'appelle "non-traduits" (reprenant, en en changeant le sens, l'expression d'Armand Robin).

Ce n'est pas le web qui a démocratisé l'accès aux journaux (et dire ici que les journaux ne sont pas nécessairement des blogs et vice versa), et les carnets de bord ont toujours existé car il y a toujours eu un bord, tout simplement (Kertész écrit en son Journal de galère, sans mention d'aucune date ni de mise en perspective : « La plus terrifiante inconnue : moi-même »), mais le web a instauré une forme de transparence et de réversibilité. Les journaux ne sont plus lus uniquement a posteriori mais en direct (ou en léger différé), à peine séchés de leur mouvement. Voilà pour la transparence. Ils ne sont plus voix intérieures qui monologuent en sourdine, ils se répondent : joie par exemple de retrouver, après un même évènement rassemblant trois personnes différentes, trois versions différentes de leur écriture rendre compte de ce moment. C'est la réversibilité. Ces journaux sont liés les uns aux autres comme la lecture et l'écriture sont ici, en réseau, connectées (on sait par exemple que le "sorte de journal" de Daniel Bourrion est motivé par sa lecture du journal permanent de Seb Ménard).

Cet impossible de l’être ; c’était marcher le long du bâtiment vieux comme jamais sur un tapis d’aiguilles et puis voir le long du mur bas d'autres murs fermant une cour où tournait tout le temps ; après le devisement nous étions à chacun sa propre impasse.

Chacun sa technique, l'outil est dans le code ici, que l'on écrive sur un blog standardisé hébergé ailleurs ou que l'on choisisse sa propre plateforme : CMS avec bases de données (Spip, WordPress, Drupal) ou blanc HTML en empilement vertical (Thierry Beinstingel pour ses Feuilles de route, Philippe de Jonckheere et son Désordre, Quentin Leclerc ses Relevés), voire même l'envoi antédiluvien des mots par mail (les Notules dominicales domestiques de Philippe Didion).

Quentin écrit « Certes j'écris court, mais ne faites pas comme si vous pouviez lire long. » et c'est une énigme ses relevés. Pas à cause de l'aridité de mise en page (html simple, pas de mention de date, simplement des années, empilement vertical des textes, pas de liens hypertextes, aucun tags, quelques fois de l'image, peu) mais à cause, là encore, de la porosité. Ce n'est pas un journal à proprement parler, ce n'est pas un carnet de notes, c'est ailleurs. C'est dans ce mot relevés. Jamais des notes télégraphiques, comme dans les Carnets de bord de Guyotat, toujours c'est écrit. Je veux dire dans le sens de c'est réalisé. Il y a une forme de journal dans ces relevés, notamment dans le geste de l'écriture, dans la retranscription du geste de l'écriture, dans l'accompagnement de ce qu'elle implique et dans les lectures quotidiennes, nécessairement quotidiennes, il n'y a pratiquement pas d'entrée qui n'implique pas l'irruption d'une langue dans une autre. Mélangé à cette notion-là, il y a la fiction noire, terreuse, gluante aussi, du pétrole ou du sang, qui s'interpose, qui infuse, ça peut être le récit d'un rêve (mais ce n'est pas dit pour autant), c'est peut-être ce truc innommable qu'on a pensé ou qu'on a vu, cru voir, passant dans la rue sans rien dire ou fermant à moitié la paupière et cet insaisissable, cette hésitation : est-ce qu'on l'a vu ou pas ? Est-ce qu'on l'aurait vécu ? Qu'est-ce qu'on entend nécessairement par vécu ? Cette narration-là est sans retour : elle n'implique pas de précédence ni d'après. Ce sont toujours des one shot.

à mesure, un homme, et dans l'espace qui le sépare du, un homme, dans l'espace, dans le, dans la, cet instant, cet espace, le même que, le même, exactement, le même espace que, déjà franchi, bien des fois, exactement le même espace, l'homme, à mesure de cet espace similaire, qu'il franchissait, encore, le même, jusque, quoi, l'espace, et l'homme dans, marchant, sans aucune, enfin, droit marchant, allant, dans cet espace de la dernière fois, dans l'oubli de l'espace qu'il ne, jamais, franchira à nouveau, et, pourtant, l'homme, qui, là, encore, toujours, ne peut, n'a jamais su, saisir, ainsi, l'espèce, de lui jusqu'à, de lui encore, à terme, l'homme, cet homme, le dernier, il pense, on croit, le dernier, on se dit, l'espace, comme lui, le dernier, l'ultime espace, franchi, en train d'être franchi, connu par, accepté, à jamais, toujours, l'homme dans cet espace à jamais toujours, seul, définitif, sans pont, aucune, aucun moyen, de plus, de franchir à nouveau, l'homme sait, l'espace, de le franchir, jamais, mais, l'homme, se dit, pas de regrets, se dit, pas de victimes, se dit, pas de pleurs, se dit, l'espace, jamais, à jamais, englouti, moi englouti, dans l'espace, qui me sépare, qui, l'espace, m'envahit, qui, l'homme, l'envahit, à jamais, l'homme, pour toujours, en route, dans l'espace, victime, rodeur

L'écriture du fragment n'est pas incompatible avec quoi que ce soit. Je pense souvent à Cat's Craddle, Le berceau du chat. Kurt Vonnegut construit un récit traditionnel, début-milieu-fin, rythmé par des chapitres très courts, une, deux pages, quelques fois plus, mais toujours dans un rythme saccadé porté par son découpage sec sec sec. La saccade des scènes, le montage narratif, rythmé, s'en ressent : succession de plans fixes, coupure stratégique dans l'économie du récit, latence. C'est quelque chose que l'on retrouve évidemment dans nos récits web quotidiens. Je dis évidemment parce qu'il s'agit d'une pratique pour beaucoup d'entre nous régulière. Actuellement, avec Les Géographes, Laurent Margantin procède de cette façon-là avec la mise en ligne de courts textes sur des bases régulières, sous forme de petites suites biographiques, fugues esquissées, rassemblées dans un choeur, un bouquet de voix qui tire sa substance autant dans la brièveté de sa langue que dans l'ensemble de sa composition. Là encore, le récit est éclaté en autant de voix qui le portent. Dans Nos guerres indiennes, de Benoît Jeantet, c'est un autre mode de narration qui s'enclenche, en forme d'étoile peut-être, qui suit une ligne fuyante, oblique, et qui se diffracte dans plusieurs directions à la fois.

La vie, c'est des hectares et des hectares de terre meuble et il faudrait peut-être que les hommes remettent un jour la charrue à l'honneur. Un jour. Peut-être. Et dans l'idéal qu'ils ne tardent pas. Mais l'idéal, à force de nous faire faire des choses si éloignées de nos talents, peut-être qu’un jour on en mourra. Une fois qu'on sait que la Terre est ronde, on ne va plus cesser de tourner autour. Alors nos destins deviendront plats. La vie, rien qu'une étendue trop vaste qu'on n'étreindra pas. Jamais. Acuité de l'angoisse qui croît. Vacuité de l'existence qui vous poisse les doigts. Pas s'étonner ensuite si tout ce qu'on touche, ça pourrit. Si des blancs immenses s'immiscent peu à peu dans le récit. Si même quand ça naît, l'amour, un soupçon de remords déjà le fait mourir. Nous reste alors le secours de quelques fables. Encore faut-il qu'on y croie…

Mémoire poreuse d'un narrateur qui se souvient, pas toujours dans le bon ordre, pas toujours dans le détail, mais qui s'emballe et, s'emballant, se tisse une écriture. Il n'y a pas réellement de temporalité et l'éclatement des langues, de la parole, provoque une impression d'errance. L'espace n'est jamais évident, on avance dans un filet de brume, ce n'est pas linéaire. Au fond, c'est une question de temporalité.

Le temps passe en spirale, en entrelacs, en rond, en n’importe quelle forme qui ne soit ni droite ni orientée. Ecrire ici c’est repasser toujours par les mêmes points, oublier l’exigence d’avancer vers quelque part.

Dans Les longs silences, Cécile Portier écrit l'heure cloisonnée, l'heure absente, l'heure ailleurs. Il y a le balisage permanent des instants fixés par l'hôpital psychiatrique (le réveil, les médicaments, les repas), ce sont les rituels. Et il y a le temps autre, le tampon, où l'on se perd et qui ne porte pas en lui de sens de lecture.

Les journées, c’est tellement toujours les mêmes, qu’on peut les raconter dans n’importe quel sens, on sait toujours où on en est quand même, c’est-à-dire au même point.

Mais repasser par le même point c’est déjà un mouvement.

Les paragraphes du livre sont courts, très courts, parfois une phrase. Il y a beaucoup de blanc sur la page sous les étoiles (encore une fois des étoiles) qui marquent la séparation entre un fragment et un autre. Il n'y a pas de sens de lecture autre que celui (du moins on l'imagine) de l'écriture et pourtant le récit prend appui sur cet éparpillement des états, des images et des sensations. Les jours se ressemblent (c'est écrit plusieurs fois), les heures ressemblent aux jours et ressemblent à elles-mêmes. Les visages, distincts, ne sont pas réellement décrits. Nous sommes avec les ombres en repli intérieur. Parfois on se demande s’il y a encore un extérieur, lit-on. L'écriture par esquisse, débarrassée de toute incarnation extérieure (et donc superflue ?), comme la temporalité, la géographie, le contexte (si ce n'est par la piste biographique évoquée via la préface écrite par Pierre Ménard, on ignore tout des raisons pour lesquelles la narratrice se retrouve dans ce lieu, pour combien de temps, depuis quand), l'identité des corps et des personnes que l'on côtoie (des portraits sont proposés, toujours entre parenthèses, à coup de celui qui, celle qui, jamais des personnages, des croquis de personnes). Il n'y a pas de début, pas de fin. On est dans cet ici en permanence, on ouvre le livre c'est une phrase de cinq mots : Sur la terrasse on fume (présent de l'éternel recommencement). Pas de fin là non plus. Ce n'est pas une question : il n'y a pas de devenir, pas de perspective d'aller outre. Les morceaux de ce texte sont comme sur la photo, comme des bris de coquille écalée. La passion est géométrie qui tombe dans l'abîme, écrivait Roberto Bolaño, observée depuis le fond de l'abîme.

De ce côté du fleuve tout ce qui t'intéresse suit la même mécanique. Les terrasses ouvertes pour recevoir le maximum de soleil possible, les jeunes filles garant leurs mobylettes, les écrans recouverts de rideaux, les retraités assis sur les places. Ici le texte n'a conscience de rien, excepté de sa propre vie. L'ombre que provisoirement tu nommes auteur prend tout juste la peine de décrire comment l'inconnue a tout arrangé pour son moment Atlantide.

C'est tiré d'un petit texte d'une quarantaine de pages à peine intitulé Prose de l'automne à Gérone. Ça figure dans un petit recueil appelé Trois, paru en 2012 chez Christian Bourgois quelques années après la mort de Bolaño. Le mot fragment est sur la quatrième (une série de fragments kaléidoscopiques et hallucinés) et l'éparpillement de formes brèves, syncopés, permet là encore d'avancer dans plusieurs directions à la fois, comme quand on marche sous les feux de plusieurs éclairages artificiels, provoquant plusieurs ombres, qui se reflètent les unes les autres, voire s'opposent, se découpent, se complètent. Il y a cette dualité de l'écriture, l'écriture au tu, l'écriture au je, la mention de l'auteur qui intervient dans le texte comme une figure additionnelle et l'irruption de ce mot par moments : LA RÉALITÉ, écrit ainsi, en majuscule, en préambule dans le paragraphe, qui jette sur le reste du texte un filet de suspicion. C'est quelque chose que l'on retrouve dans Soleil gasoil. Un truc narratif, issu d'une contrainte d'atelier on dirait. Mettre en lumière la fiction dans l'infiniment petit, dans le fragment, au sein d'une écriture qui pour autant laisse très peu de place à la fiction. Par exemple ce fragment qui figure dans la série Ramallah les étoiles et qui est intitulé "Le soleil écrase tout" :

C'est tiré d'un petit texte d'une quarantaine de pages à peine intitulé Prose de l'automne à Gérone. Ça figure dans un petit recueil appelé Trois, paru en 2012 chez Christian Bourgois quelques années après la mort de Bolaño. Le mot fragment est sur la quatrième (une série de fragments kaléidoscopiques et hallucinés) et l'éparpillement de formes brèves, syncopés, permet là encore d'avancer dans plusieurs directions à la fois, comme quand on marche sous les feux de plusieurs éclairages artificiels, provoquant plusieurs ombres, qui se reflètent les unes les autres, voire s'opposent, se découpent, se complètent. Il y a cette dualité de l'écriture, l'écriture au tu, l'écriture au je, la mention de l'auteur qui intervient dans le texte comme une figure additionnelle et l'irruption de ce mot par moments : LA RÉALITÉ, écrit ainsi, en majuscule, en préambule dans le paragraphe, qui jette sur le reste du texte un filet de suspicion. C'est quelque chose que l'on retrouve dans Soleil gasoil. Un truc narratif, issu d'une contrainte d'atelier on dirait. Mettre en lumière la fiction dans l'infiniment petit, dans le fragment, au sein d'une écriture qui pour autant laisse très peu de place à la fiction. Par exemple ce fragment qui figure dans la série Ramallah les étoiles et qui est intitulé "Le soleil écrase tout" :

Le soleil écrase tout milieu d’après-midi tu marches sur le béton chaud des trottoirs de Ramallah — la sueur entre ta peau entre ta chemise — au carrefour les traffic lights un gosse est là[60] qui appuyé contre la portière d’une grosse bagnole allemande empoche de l’argent — il pose des figues de Barbarie sur les sièges arrières — puis il revient s’asseoir sur le mur de béton sous un parasol en carton — accélération gasoil dans le plein soleil.

Une note [60] appelle l'observation suivante, fragment dans le fragment ici encore, d'autant plus que les points de suspension entre parenthèses indiqueraient l'existence de texte préalable, de texte faisant suite, et donc d'une fraction de langage orpheline d'une série plus longue et dont le début et la fin existeraient ailleurs, hors livre :

(…) tu n’as jamais fait cette photo — tu arrivais tu descendais la route de Jérusalem et tu marchais sous le soleil — tu transpirais et tu tenais ton appareil tu l’avais là dans les mains et tu regardais ce gosse (…)

Ou encore, dans la série la route :

alors on s’arrête au bord d’un trottoir on éteint le moteur — on sent encore les sièges vibrer mais c’est faux c’est un souvenir — le vent soulève un tas de sacs plastiques et des poussières un chien traverse lent la rue

Comme si ce découpage permanent dans le langage, dans le fractionnement de ce que nous sommes malgré tout tenus de nommer un récit, confrontait une autre réalité : celle de la photo et celle de la réalité, celle de l'écriture figée et celle de la matière vivante qu'on appelle le moment. Dans le fragmentaire il y a cette incohérence : épouser la forme du mouvement, le tenir au plus près de la langue et pourtant l'isoler dans la vignette carrée des photos Polaroïd. L’art du faussaire n’est pas facile à apprendre, écrit Marcello Vitali-Rosati :

Car le bon faussaire n’est pas seulement capable de produire un faux indice, il est aussi capable d’oublier qu’il s’agit d’un faux. Le bon faussaire croit que la fausseté qu’il construit n’est rien d’autre que la vérité. Cette croyance, ferme et déterminée, arrive à produire le miracle : le faux indice devient vraiment vrai. C’est le principe de la création du sens. C’est ce que nous faisons tous, plus ou moins bien.

Avec Navigations, nous avons probablement l'un des exemples les plus purs de comment l'on peut déformer la texture narrative d'un texte via l'écriture fragmentaire sans pour autant entraver ou obscurcir la lecture. Comme dans les récits publiés directement sur Wattpad qui savent exploiter les spécificités de la plateforme (voir par exemple la série Une minute de Thierry Crouzet), chaque page (et donc chaque fragment) de Navigations correspond à une porte d'entrée possible dans le texte. Il n'y a pas de notion de début ou de fin. Une ligne temporelle existe, loin sous le texte, mais reste secondaire à la lecture. La décomposition du texte en pastille narrative, pièces de puzzle éparpillées, permet cette errance-là, cette illusion de liberté, ce geste.

1 Commentaire

» À propos de ce conte atelier de bricolage littéraire janvier 13, 2016 - 09:06

[…] suis autorisé l’usage de verbes qui sont pratiquement bannis dans mes autres quatrains. Dans son article sur la littérature fragmentaire, Guillaume Vissac a décrit Aura (alors en cours d’écriture) ainsi : « la […]