Carnet de bord 2020, semaine 7 16 février 2020 – Publié dans : Carnet de bord – Mots-clés : antonin crenn, Christine Jeanney, Joachim Séné, Lou Sarabadzic, philippe aigrain

publie.net, le feuilleton, à retrouver chaque semaine, par GV.

lundi

Le texte est maquetté, à présent. Je parle justement des Présents. Jusque-là, était-il absent ? Non, il était là, aussi. Mais pas encore. C'est compliqué, un texte, quand ce n'est pas encore un livre, tout peut encore bouger. Là aussi, ce n'est pas encore un livre, puisque ce n'est qu'un fichier PDF. Mais la forme intérieure du fichier, PDF donc, est précisément celle qu'aura, intérieurement toujours, le livre. C'est lui déjà et ce n'est pas lui pourtant. Ou plutôt, pas lui encore. Mais si ça peut encore bouger (noter quelques micro-corrections, accords, césures, coquilles ou quoi) ça ne va plus bouger beaucoup. On est entre. Le mouvement est encore possible, mais peu. Si on était dans une temporalité, on serait donc dans une forme de ralenti. Il faut donc nous imaginer relire sous l'eau, ou dans des sables mouvants. Ce faisant (j'aime bien dire ce faisant, c'est presque un artifice animalier), je note quelques micro (là encore) citations qui m'aideront à composer la quatrième de couverture. Je note aussi des phrases pour l'écrire, cette quatrième, mais c'est trop tôt. Je les garde de côté donc. Mais des citations, oui. C'est important. Savoir quelle(s) bribe(s) du roman nous allons mettre en valeur et pourquoi. Il y a une phrase qui se détache de toutes les autres. Elle est particulièrement juste, et particulièrement vraie. Pour autant, elle est fausse (au sens de : c'est de la fiction). Elle est donc encore plus à même de porter la vérité qu'on est en droit d'attendre d'un livre. La voici : S'il est mort, pourquoi revient-il si souvent ?

mardi

Une bibliothèque a renouvelé son abonnement à notre catalogue et, pendant ce temps, une autre bibliothèque a souhaité quant à elle ne pas renouveler son abonnement. Si nous sommes heureux d'un côté, et malheureux de l'autre, sommes-nous donc neutres quant à nos émotions présentes, qui font la synthèse de toutes ? Je ne sais pas. Ça me chiffonne de ne pas savoir car, en réalité, je ne sais pas pourquoi la bibliothèque qui n'a pas renouvelé ne l'a pas fait (notons que ça me chiffonne moins de ne pas savoir pourquoi la bibliothèque qui, elle, a renouvelé, l'a fait). Pour chacune, le montant de l'abonnement est le même. Si je ne sais pas, c'est que je n'ai pas de contact direct avec cet établissement et ce, depuis le début de leur abonnement. Tout passe par une centrale internationalisée (d'ailleurs, quand quelqu'un de ce groupe-là m'écrit, il le fait en anglais). On ne représente pas grand chose, en terme de chiffres d'affaire, alors je me doute bien qu'aller enquêter pour savoir qui n'a pas souhaité reprendre quel abonnement, ça leur passe un peu au-dessus. Tout ce que je sais donc, c'est qu'eux non plus n'en savent rien, fin de l'histoire. L'abonnement se poursuit pour cette autre bibliothèque, celle qui a bien choisi de prolonger le sien, et on la remercie. Il faut donc la facturer, mais depuis le premier janvier, tout passe par une plateforme de facturation gouvernementale centralisée et, bien sûr, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, puis ça marche, puis plus. Là, le SIRET de l'établissement que je rentre n'est pas reconnu, l'intitulé de la BU n'est pas reconnu, l'université n'est pas reconnu, la ville n'est pas reconnue. Moi-même, me voyant faire (c'est-à-dire, en réalité, ne rien faire, puisque ça ne fonctionne pas), je ne me reconnais pas.

Pendant ce temps loin d'ici, Joachim est victime de ce à quoi les archéologues ayant profané les tombeaux des pharaons ont pu être confrontés bien avant lui : une forme de malédiction. Sauf que là, au lieu des pyramides, des sarcophages et des fantômes embaumés, ce sont les câbles électriques enrubannés (et au moment d'écrire cette phrase, j'ai tapé cabales et non câbles, c'est un signe) qui se rebellent. Rebiffent ? Le câble se rebiffe. Bref, c'est le signe que L'homme heureux n'en finit plus de le poursuivre. Même les câbles se vengent d'avoir été, sinon détruits, du moins visés. Dans mon message, je compatis. Et j'espère fort égoïstement que cette malédiction ne s'étendra pas à l'éditeur. J'ai besoin de mon électricité. Il me faut du réseau. Par exemple, là, dans ce tableur présentement, il faut m'imaginer comme un teckel sur le trottoir d'une ville, le museau à l'affût. Je suis sur une piste. Plusieurs mêmes. Car en matière de presse (puisque c'est de cela qu'il est question cet après-midi), il vaut mieux en avoir plusieurs. Nous savons bien (et là je switche de métaphore en un instant, hop !) que parmi toutes les bouteilles à la mer que l'on envoie, seules quelques heureuses élues accèderont à l'article ou à la chronique publiée quelque part.

mercredi

Que met-on dans une quatrième de couverture ? Que retire-t-on, plutôt ? Là, pour les Présents, deux adverbes au moins, par rapport au texte que j'ai envoyé à Antonin, sur ses propositions. En fait, il faut se demander à qui on s'adresse (ou, du moins, à qui on tente de s'adresser). Il y a une phrase qui va sauter car elle s'adresse trop à nos propres cercles, somme toute elle sera plus à sa place dans notre communication (lettre d'info, article pour la parution) que sur le livre. Je la garde donc de côté. Faut-il raconter ? Si oui, comment ? On échange à trois (Roxane, Philippe) là-dessus. On mélange les paragraphes. On change l'ordre. On vire des mots peu accueillants. On a très peu de temps. Je veux dire, le temps de lecture (ou de survol) d'une quatrième est très court, il faut donc tâcher de saisir rapidement, d'être clair quant aux thèmes et aux énergies du livre, et donner envie d'en lire plus. Il n'y a pas de recette miracle. On apprend en le faisant. Là, ce sera celle de Notre vie n'est que mouvement qui va se construire. J'y reviens plusieurs fois. Je ne suis pas satisfait. Et, plus tard, en commençant à relire le livre de Benoît Vincent sur Blanchot pour sa mise à jour, voilà sur quoi je tomberai :

Qui feuillette des romans dans une librairie sait bien qu’avec l’éventuelle quatrième de couverture censée rendre compte du contenu du livre, on trouve généralement quelques lignes destinées à raccrocher le livre à son auteur et l’auteur à une personne réelle, donc au monde réel, notre monde à nous qui tenons ce livre. On indique quelques noms propres (celui de l’auteur, son lieu de naissance), des dates, les titres d’œuvres célèbres, quelques mots de son souci et parfois les prix reçus. Bref on humanise le livre.

Pour Blanchot, on trouve ces mots : « Maurice Blanchot, romancier et critique. Sa vie est entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est propre. »

Qui lit cela pour la première fois peut être surpris. Ce sont des mots qui ne raccrochent quasiment à rien, lapidaires eux-mêmes. Un nom, mais un simple nom, un nom sans visage. Point de date, ici. Elle s’y trouve parfois, mais si saugrenue, 1907, que cela donne l’impression que ce nom reste en dehors de l’histoire, hors de son commerce anonyme, hors du grand palimpseste des hommes. Nom et date dont on a pu mesurer l’impertinence. Le texte déborde ses frontières. La vie du jour envahie par la nuit et l’exigence d’écrire.

jeudi

Sur un chat, j'écris à Roxane au sujet d'un menu problème (presque pas un problème en réalité, un épiphénomène comme on dit aujourd'hui, bref une broutille somme toute) mais j'ai envie de dire osef, ce à quoi elle répond oui grave osef (on est donc sur la même longueur d'ondes et c'est une bonne chose de l'être, non, de constater qu'on l'est). Et c'est précisément ce à quoi j'assiste depuis que j'ai commencé à écrire ce carnet de bord : je réalise combien les livres que l'on publie se retrouvent sur des lignes communes, sur des énergies qui se ressemblent. Bref, ils sont eux aussi sur la même longueur d'ondes. J'y pense en commençant de relire Sœur(s), le premier roman de Philippe Aigrain, mis en page pour l'impression et qui, du point de vue du calendrier, est plus urgent que Blanchot, temporairement mis de côté pour cette semaine. J'ai déjà lu ce roman plusieurs fois, relu dans diverses versions, et sous différentes formes, et bien qu'il reste quelques toutes petites corrections à effectuer (comme pour Les présents, finalement), la plupart des choses que je prends en note, là encore, me serviront moins à agir sur le texte qu'à construire en parallèle une représentation du texte qui servira (du moins je l'espère) à inviter autrui à s'y plonger avec curiosité, et intérêt. La scène à laquelle je pense se situe au début du livre, en voici un extrait :

Je sens dans mon dos comme un filet d’eau froide. Mais rien n’y coule. Je crois qu’on appelle ça la peur. C’est quelque chose qu’on a, pas quelque chose qu’on est. J’ai la peur, mais je ne sais pas pourquoi. J’ai entendu quelqu’un dire qu’il faut surmonter sa peur. Moi, c’est la peur qui me monte dessus. Mon cœur bat plus vite. L’air entre en moi et sort de moi en saccades. Je me calme. Je crois qu’il faut dire : je respire. Je reste à l’abri dans mon lieu.

Si je m'arrête sur ce passage c'est que je le relie à un autre texte lu hier, sur la peur lui aussi, écrit par Antonin et publié sur son site. Lequel m'avait rappelé un passage de L'homme heureux, dont on peut lire une partie sur remue.net. Lequel passage, pendant notre travail sur le texte, m'avait ramené à ce très beau chapitre de Yoko Ono dans le texte, de Christine Jeanney, que j'avais lu lors d'une de nos lectures au jardin du Luxembourg, je crois que c'était à l'été 2018 :

Imagine ; imagine ce qu’on pourrait faire si seulement on n’avait pas peur ; peur du regard de l’autre, peur du ridicule, peur du mépris, peur de la mort, peur des voyages en avion, peur des explosions, peur du cancer, peur de tous les cancers, peur d’avoir mal, peur de tomber, peur de tomber et d’avoir mal, peur de glisser, peur d’être perdu, peur d’être seul, peur de mourir seul, peur de manger quelque chose d’inconnu, peur de se lancer vers quelque chose d’inconnu, peur de ce que notre cerveau n’imagine pas, ou imagine trop bien, peur d’obéir à des schémas prédéfinis, incontournables, incompressibles, peur de ne jamais rien pouvoir modifier, d’être emmuré et peur que tout se modifie, peur que tout change, peur du sable, peur de ce qui se délite, peur du vent, peur de bien trop de vent, de la tempête et des insectes, des piqûres, des crevasses, des béances, peur des larmes, peur que viennent des larmes, peur de la tristesse, celle de l’autre, peur de ne pas pouvoir éviter la tristesse de l’autre, peur de la peur, peur de la peur de l’autre, peur de la peur cachée de l’autre, peur de ses propres peurs cachées, peur de dire, peur de révéler, peur d’affoler et peur de l’affolement, peur d’oublier, peur de vivre sans souvenirs, peur du néant, de l’abyssal, du vertige, peur de flotter dans l’infini, de n’avoir pas de prises, de ce qui n’a pas de bordures, pas de plan, qui ne peut pas être saisi, stoppé, peur du bras qu’on n’arrête pas et qui tombe, tombe avec le poing, la souffrance, peur du bras qu’on n’arrête pas et qui enfonce la lame tranchante, peur du macabre, peur de ce qui est sous la terre, fosses communes et cimetières de crânes, peur d’en apprendre trop, peur d’en avoir trop vu, ou pas assez, peur du tréfonds, peur de l’humain, peur de l’inhumain dans l’humain, peur de la glace qui recouvre l’humain et le rend inhumain, peur de savoir que des pieds sont coupés, des mains tranchées, peur de ne pas pouvoir dépasser l’inhumain, de soi-même refroidir, peur des petites veines dans le cerveau, qu’elles se bouchent, peur de ce qui brûle, des souvenirs à lacérations, peur physique d’avoir mal rien qu’en pensant le mal, peur du tiède, de l’inodore, de l’incolore, peur de penser, peur des corps balancés, peur des vêtements en tas (ARISING, 2013) et peur des ecchymoses, peur du violet, peur des regards, des yeux hagards, peur de perdre la vue, peur de perdre la vie, peur de perdre un enfant, peur de ne servir à rien, peur de nuire, peur de ne pas être lucide, peur d’être lucide, peur de prévoir, peur de ne pas prévoir, peur de rater, peur d’avoir échoué, peur de ne pas savoir faire autrement que vivre en ayant peur.

Il y en a sans doute d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Si je suis sensible à ce réseau de correspondances, à cette communauté d'écriture accidentelle, c'est sans doute que le sujet me touche particulièrement. Mais pas que. Je crois que ça, cette proximité, cet élan commun, c'est une de nos forces.

vendredi

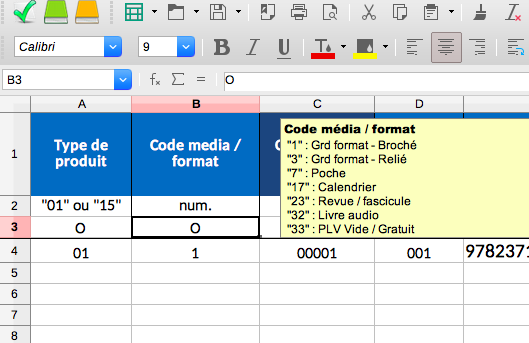

Dilemmes pas du matin chagrin : faut-il métadonnéïquement parlant considérer le format semi-poche comme un poche ou un grand format ? Jusque-là, je prenais le partie du grand format, surtout s'agissant de première parution, mais voilà que j'hésite. Hésiter devant une case vide d'un fichier excel est probablement notre mal du siècle. Et, quoi qu'on décide, il faut mettre quelque chose dans cette case. Je trouve ça plus valorisant d'apparaître comme grand format pas cher que comme poche trop cher (mais c'est peut-être con comme raisonnement). Je veux dire, on a le droit de se planter dans nos raisonnements. On a même le droit de se planter dans notre approche des maquettes. Je ne crois pas qu'on se soit planté, mais enfin Roxane est à l'écoute des auteurs et des lecteurs et elle aère finalement la maquette des livres à paraître après les avoir resserrés (ça flottait, souvenez-vous). Ça prouve que quoi qu'on fasse, on le fait dans le dialogue. Il y a dialogue d'ailleurs au sujet de la couverture des Présents, dont Roxane nous a déjà proposé deux versions. On discute, avec Antonin également. On avance. Il y a la question des personnages (les montrer, si oui comment ?), de l'époque (mais laquelle ?), du décor, des thèmes. C'est complexe mais c'est fascinant. Tout comme la quatrième de couverture de Soeur(s) qui me donne du fil à retorde. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, une quatrième de couverture (mais c'est aussi le cas de tout article, critique ou non, rendant compte d'un texte) réduit le livre. On peut être exhaustif, on peut même le faire finement. Mais enfin, c'est quand même un effort de synthèse qui peut, mal fait, complètement dénaturer tout. J'essaye de partir de plusieurs phrases mais ça ne marche pas. Je voulais des phrases au nous, puisque c'est un roman polyphonique, mais je réalise ce faisant (!) que ça m'enferme dans l'un ou l'autres des aspects du livre. Je reviens donc en arrière et part d'une autre phrase, fut-elle au je. Avançant dans mon texte, dont je déposerai une V1 à l'équipe pour qu'on en discute, je me rends compte d'une chose : le message que je suis en train de délivrer dans cette quatrième, c'est que la question de l'identité, avant d'être un champ d'investigation qui tend à concerner les services de police, c'est un champ de questionnement intime qui ne regarde que soi.

1 Commentaire

La trace laissée par des mots minuscules | Antonin Crenn avril 28, 2021 - 17:41

[…] J’ai corrigé encore des trucs dans Les présents (des détails minuscules) et, surtout, le texte commence à être un livre. Il a une couverture. Il a donc une image ; et cette image est, à la fois, une représentation du […]