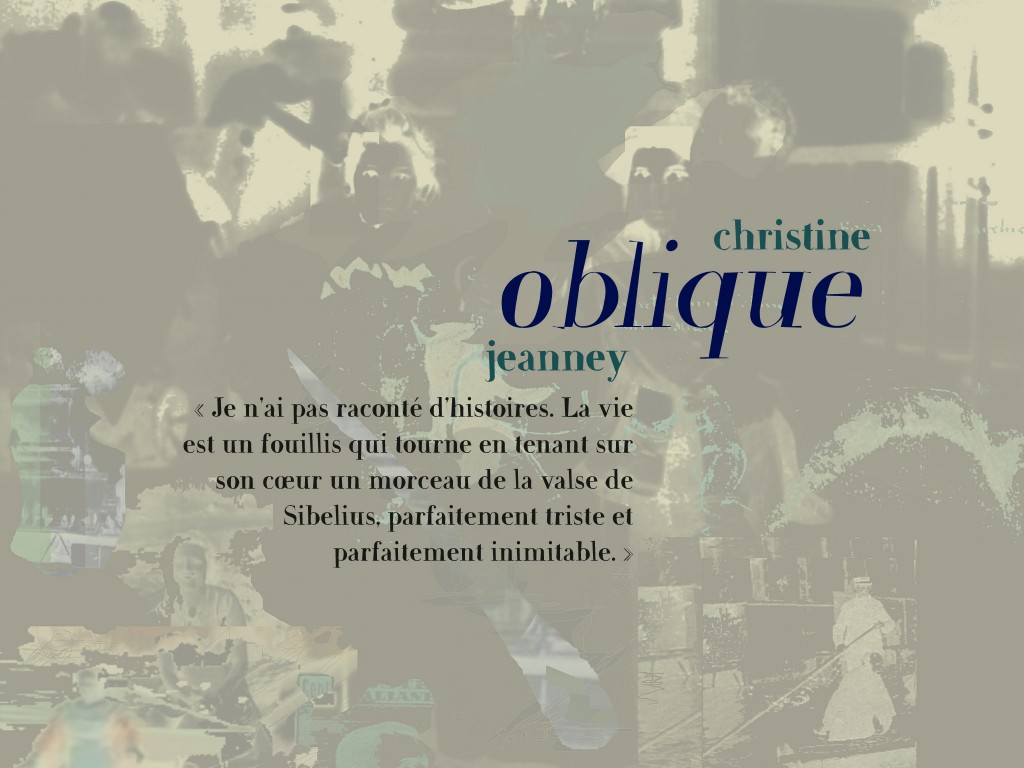

[ENTRETIEN] Christine Jeanney, Oblique : « Le passé est une langue étrangère » 10 février 2016 – Publié dans : Le grand entretien, Notre actualité – Mots-clés : Arnaud Maïsetti, Christine Jeanney, christophe grossi, Maryse Hache, oblique, temps réel

Grand plaisir de signaler aujourd'hui la parution d'Oblique, un livre de Christine Jeanney à la frontière entre le récit et la poésie, entre le passé et le présent. Pour l'occasion, nous avons passé un peu de temps à nous entretenir avec Christine dans un entretien audio qui a été diffusé ces derniers jours. Le voici en intégralité compilé ici, accompagné d'une version retranscrite. Bonne lecture à tous.

« Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais », écrit Annie Ernaux dans Les années. « Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. » L'oblique est un regard que l'on jette derrière soi, à un moment donné, pour pouvoir repartir. La mémoire est notre béquille. S'asseoir à côté de quelqu'un qui raconte en un souffle les trajectoires familiales, et c'est tout un flux d'images et de paroles qui se déploie, non pas à la vitesse de la lumière mais à la vitesse de la mémoire. Cette voix en nous-mêmes prête à conter la légende familiale et les drames du passé, l'écho des souvenirs, le staccato du flux photographique, nous la portons car « il reste des séquelles des autres corps » en nous.Oblique est l'un de ces livres qui savent à la fois fragmenter la mémoire comme les petits morceaux aimantés de Ligeti et lui donner l'élan du souffle unique, la tension tenue d'une injonction mythologique : ne te retourne pas.

Guillaume Vissac : Bonjour Christine Jeanney.

Christine Jeanney : Bonjour Guillaume Vissac.

GV : On a eu envie de fabriquer notre propre petit objet radio pour discuter un peu d'Oblique, à paraître en février. L'enjeu de ce livre, c'est de proposer un regard kaléidoscopique sur la mémoire, sur le passé familial, un livre qui se propose de raconter les voix des générations précédentes, avec toutes les histoires qu'elles portent avec elles. Ce livre, on a eu envie d'en parler avec toi en voix car il nous a semblé que ce texte venait d'abord de là.

CJ : Merci pour ce bel objet sonore et étrange, qui part un peu dans tous les sens, qui arrive à un point de saturation où tout se mélange. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans mon crâne quand j'écrivais Oblique : ça partait un peu dans tous les sens et ça se mélangeait beaucoup. C'était donc à moi de retailler pour qu'on entende les voix séparément les unes des autres.

GV : Je précise que ce morceau correspond aux enregistrements que tu as fait de ce texte qui a d'abord été mis à disposition sur ton site internet, puis qui a ensuite été repris sur le site de l'aiR Nu.

CJ : Le très beau site de l'aiR Nu ! Grâce à Joachim Séné, Oblique est arrivé là-bas, oui.

GV : Ces enregistrements, ce sont les obliques 31 à 40, ici lus plus ou moins simultanément dans la multiplicité des voix. La particularité de ce texte n'est pas qu'il a été mis en ligne au fur et à mesure de son écriture, c'est qu'il est d'abord paru sous format son, sans texte attaché. Il y avait sur ton site le lecteur mais pas le texte lui-même accessible en lecture ?

CJ : Oui et non. Il est d'abord paru en texte sur mon site. Mais, très vite, j'ai senti que ça ne suffisait pas. Déjà, il était classé dans la catégorie "à voix haute" et ça n'était pas pour rien. Au moment de l'écrire, j'entendais la voix : c'était une voix que j'écrivais. Très vite, j'ai eu la pulsion d'en faire un objet sonore.

GV : À la base c'était donc plutôt une création sonore ?

CJ : Il y avait un fichier texte accroché sous les objets obliques [le texte est proposé sous format image, en pièce jointe attachée sous l'extrait son.] mais ils passaient au second plan, je ne les mettais pas en valeur. Ce n'était pas ce qui comptait le plus pour moi au moment où j'enregistrais les obliques à voix haute. Finalement, c'était quelque chose à quoi se raccrocher, peut-être plus pour moi que pour le lecteur. Une petite bouée de secours. Au départ, donc, Oblique c'est sonore. Parce que je l'écris au milieu du son, au milieu de la musique. Et j'entends, dans ma tête, des sons. Je transcris à l'écrit ce que j'entends dans ma tête (c'est mon côté Jeanne d'Arc !). Mais je ne l'ai pas anticipé, je n'ai pas voulu que ce soit sonore. Je n'ai rien prévu : il est devenu sonore malgré moi.

GV : La voix est très à sa place dans l'écriture. Il y a une mise en scène dans le texte, une phrase qui revient souvent et qui vient structurer le récit : "quelqu'un assis là à côté de moi et qui parle". C'est une phrase qui instaure comme une présence avec la narration et qu'on va retrouver au fil de la lecture, un peu comme dans Où que je sois encore d'Arnaud Maïsetti on retrouve la phrase "je suis à la dictée". La narration continue sur un long paragraphe qui semble ne jamais vouloir se terminer, comme la nuit elle-même, et le narrateur d'Où que je sois encore répète cette phrase, "je suis à la dictée". Dans Oblique, c'est "quelqu'un assis là à côté de moi et qui parle" : quel sens a-t-elle dans l'écriture cette présence ?

CJ : En fait, c'est grâce à elle que le texte est là. C'est la présence fondatrice, c'est elle qui se présente au début. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner : j'écris sans rien prévoir. Sans elle je ne peux pas écrire. Cette voix fonctionne un peu comme un amplificateur. En fait, cette voix, c'est moi bien sûr, mais c'est moi augmentée, c'est moi avec d'autres voix ajoutées. C'est la voix avec des lieux, des personnes qui s'ajoutent, la filiation, la légende familiale, l'histoire, des pays, des paysages traversés, de vieilles photographies... Tout cela vient étoffer cette deuxième voix, il y a une sorte d'amplification qui se fait et finalement je m'amenuise dedans. Je lui laisse l'espace. C'est grâce à elle que le texte avance, c'est elle qui nourrit le texte. Peut-être qu'Oblique est une ligne en diagonale qui sépare les deux moitiés d'un même morceau : d'un côté, moi, bêtement moi, et de l'autre la voix amplifiée qui est assise à côté de moi et qui parle.

GV : À la lecture on a l'impression qu'il y a plusieurs flux qui se mélangent. D'abord, parce que dans sa version papier, le texte est construit en deux colonnes : le texte est séparé en deux et les deux colonnes se complètement, se chevauchent, voire parfois se contredisent. Ensuite, à cause de ce rapport au temps : il y a une sorte de flux descendant d'images, de phrases, de sensations, de souvenirs, d'évènements historiques qui viennent envahir la narration. D'où l'impression de polyphonie.

CJ : Les deux colonnes sont très importantes car ce sont elles qui prouvent qu'il y a une faille. Une faille entre les deux voix, entre les deux morceaux du texte qui essayent de se rejoindre. J'essaye de recoller deux morceaux de la même chose. Un peu comme s'il y avait eu un tremblement de terre et que la route était coupée en deux. C'est une seule route, mais coupée en deux. Moi, j'essaye de faire en sorte que les deux morceaux se rejoignent. Mais c'est impossible. Je ne peux pas. Pour ça que les deux colonnes sont extrêmement importantes. Dans le livre numérique, techniquement, on n'a pas pu faire les deux colonnes. On a procédé en faisant des écarts : le texte est aligné soit d'un côté soit de l'autre. Et ça donne aussi une autre perspective : comme si le texte se débattait. Il y a une lutte interne au texte avec ces écarts permanents de part et d'autre. Le flux, en fait, c'est l'essence du texte. C'est le rapport au passé, le rapport à la filiation, à la généalogie. L'endroit où je me situe pour parler, il est encombré de tout cela. Deleuze parlait, en peinture, de la toile qui n'était jamais blanche au départ. Il faisait même le rapprochement avec la page, la page de l'écrivain qui n'est jamais blanche mais pleine à craquer. Et le travail du peintre ou de l'écrivain c'est d'essayer de se débarrasser de ce qui est en trop, de ne faire ressortir que ce qui l'intéresse lui, ce qu'il a envie de mettre en valeur, de voir, d'entendre mieux. C'est un peu ce que j'ai fait. J'essaye, au milieu de tout ce magma de choses qui partent un peu dans tous les sens, d'estomper ce qui ne me sert pas, de faire remonter à la surface ce qui fait sens pour moi et pour le texte.

GV : L'écriture elle-même est à flux tendu. Il y a plusieurs fois dans le texte une sorte d'interdiction de revenir en arrière sur ce qui a été écrit, de prendre de la distance, de corriger ou de réécrire : il faut continuer le flux de l'écriture sans corriger.

CJ : Oui, il y a un côté saut à l'élastique : je me lance et puis j'avance au jugé. De toute façon, par rapport à ma pratique habituelle, Oblique c'est quelque chose de très perturbant pour moi. D'habitude, je suis plutôt adepte de l'écriture à contrainte (et parfois à contrainte très très rigide !), j'ai besoin de définir les bords, les limites... Là, c'est très perturbant parce que l'écriture arrive par flot, par déversement et j'ai l'impression de ne pas maîtriser grand chose. Après coup, j'ai bien essayé d'apporter une structure. J'ai essayé de retailler, j'ai même essayé de faire entrer le texte dans une structure qui n'était pas la sienne. Par exemple, avec la Valse triste de Sibélius. J'ai essayé de coller à la partition elle-même en utilisant le nombre de mesures, le temps de chaque mouvement, pour que ça fasse comme des chapitres. Même si c'était une construction discrète et souterraine, ça m'aurait satisfaite car j'aurais pu avoir quelque chose de structuré, même en étant seule à le savoir. Mais je n'ai pas pu. Il y a une sorte de côté : "tant pis, j'y vais". Ne pas revenir en arrière. Même s'il y a des moments où je voudrais tout réécrire mais c'est trop tard puisque je ne peux pas revenir en arrière. Quelque part il y a aussi dans ce texte l'intention de faire face à l'impossibilité. Et elle est là. On a beau la tourner dans tous les sens, c'est quelque chose d'impossible.

GV : L'écriture d'Oblique est justement dans cette tension : elle n'a pas de structure aussi forte que celles de tes précédents récits (particulièrement Lotus Seven où chaque chapitre était écrit en fonction d'un épisode de la série Le prisonnier, avec un nombre de mots précis qui correspondait à la durée d'un épisode). Dans Oblique l'écriture est complètement influencée, dirigée par cette contrainte encore plus forte, finalement, qui impose qu'on ne réécrive pas, qu'on reste dans le flux permanent de l'écrit.

Autre chose, ces phrases qui reviennent souvent : "ce n'est pas de la fiction", ou alors une façon de dire "si c'était de la fiction ce serait autrement, ce serait plus facile". Ou encore : "la fiction aiderait à...", "la fiction permettrait...". Où te situes-tu par rapport à cela ? Peut-être peut-on l'associer à quelque chose que tu m'as écrit il y a quelque temps maintenant quand nous avons commencé à parler d'Oblique, quand nos discussions sur l'édition du texte ont commençaient juste, tu as dit : "Lotus seven pour mon père, Oblique pour ma mère".

CJ : Oui, j'ai résumé grossièrement en disant ça. C'est tout à fait ça : Lotus seven pour mon père et Oblique pour ma mère. En fait, les textes correspondent. Comment tu l'as dit, Lotus seven était un texte très structuré. Mon père était très structuré. Il aimait les outils de précision. Il aimait la mécanique. Il était très carré. Donc le texte est très carré. Il était attentif aux détails, à ce que tout fonctionne bien. Alors c'est ce que j'ai fait : j'ai été attentive aux détails, j'ai fait en sorte que tout fonctionne bien. J'avais une contrainte très stricte : un nombre de paragraphes et un nombre de mots par paragraphes. Ça faisait sens, il y avait une sorte de cohérence. Et quand j'ai eu fini d'écrire Lotus seven, il y avait mon père dedans. Il y avait aussi Patrick McGohan, la boule blanche qui attrape le prisonnier à la fin de chaque épisode, il y avait mes souvenirs, les années soixante, soixante-dix... Mais jamais je n'aurais pensé écrire sur ma mère. À la limite, je ne trouvais même pas ça très intéressant. Et c'est venu comme ça, sans raison, sans logique apparente. Et finalement Oblique est cohérent avec ma mère : c'est plus insaisissable, il n'y a pas de structure ou de charpente apparente, c'est un peu fuyant, c'est un peu répétitif. Le texte est devenu comme elle, il a pris cette forme d'elle. Et "tout est vrai". Je dis à un moment dans le texte : "je n'ai pas raconté d'histoires" car tout est vrai. Je ne me suis pas cachée derrière une fiction. À un moment, je me suis dit que la fiction aurait été plus pratique car j'aurais pu inventer un personnage, ça aurait été plus simple pour moi. J'aurais pu éluder certaines choses, transposer. Ça aurait été moins émotif, ça m'aurait moins affectée. Il y a des morceaux d'Oblique que j'ai mis des heures à enregistrer car je n'arrivais pas à le faire. Je n'arrivais pas à lire mon propre texte. C'était terrible : j'étais trop émue pour lire mon propre texte. Si ça avait été une fiction, j'aurais peut-être été moins émue. Ça m'aurait préservée. Mais je ne sais pas si on écrit pour être préservé... Pour être bien préservé vaut mieux ne pas écrire du tout...

Mais en même temps, c'est aussi de la fiction à cause de l'angle que j'ai pris pour raconter. C'est décalé, forcément. Il y a toujours un décalage entre un fait et comment on le raconte (ou comment on le filme, comment on peint une scène, c'est toujours l'oeil de quelqu'un à un endroit précis à un moment donné). On ne voit jamais le ciel entièrement, toujours des petits morceaux. C'est toujours une fiction ce qu'on raconte. C'est peut-être ça aussi qui me travaille dans l'écriture : s'approcher d'un ressenti intime, personnel (pas au sens de forcément autocentré, mais quand on regarde quelque chose c'est forcément intime, car on est seul à regarder) et d'essayer de formuler ce qui se passe dans l'intime. Il y a forcément un décalage. C'est ce décalage-là qui peut devenir une matière ou un objet en soi (un livre, un film, un tableau, une création...). Le décalage, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc Oblique est une fiction sans être une fiction. Tout est fiction : mon père, dans Lotus seven, ce n'est pas mon père, c'est de la fiction. C'est la vision que j'en avais quand j'étais petite. Même chose avec ma mère dans Oblique. On est tous plus ou moins des fictions, on se fictionnalise nous-mêmes, on fictionnalise les autres, on répond aux fictions que nous renvoient les autres une fiction en retour. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est la distorsion entre réel et réalité, comment elle se fait, et aussi qu'est-ce qu'on en fait.

GV : Quelle est la place accordée à la mémoire dans cette distorsion ? Car Oblique s'écrit aussi à partir de la mémoire (la mémoire intime d'une personne, la mémoire que l'on transmet, la mémoire collective, la légende familiale, etc.). Comme par exemple tout ce qui touche aux récits du début du vingtième siècle évoqués dans le livre, des récits d'émigration italienne. Ça se rapproche d'un livre qui s'est penché là-dessus récemment, les Ricordi de Christophe Grossi, dans lequel la question de la fiction, de la mémoire réinventée est importante. Dans les Ricordi, il y a un fragment du texte qui m'évoque Oblique :

Mi ricordo

que sa famille idéale tient dans une photographie en noir et blanc, un père penché qui fume et une mère qui (se) défile.

Dans cette petite carte postale on retrouve un terreau dans lequel Oblique a puisé. Même chose lorsque, au début du livre, la narratrice évoque cette "ligne de qui je viens" (ligne de filiation, ligne temporelle) puis la notion de quelqu'un qui est "comme de la fibre optique". La mémoire est vue comme une sorte de courant électrique, protéiforme, qui va dans tous les sens en même temps.

CJ : Oui, c'est ce que je ressentais : être au bout de cette fibre-là, d'un tuyau rempli de fils qui arrive jusqu'à moi. Ce n'est pas du matériel très fiable parce que dans cette fibre, le passé qui a voyagé a été modifié. Il a été passé au tamis. Certaines choses sont restées, d'autres ont disparu, d'autres ont été modifiées. Par moi, par la façon dont on me l'a raconté, ce qu'on m'en a dit de façon déformée. Qu'est-ce qui reste après une déformation plus une autre plus une autre ? Ça devient autre chose. Une autre mythologie. J'aime bien ce terme. Ça devient une autre aventure. Les Ricordi de Christophe Grossi m'ont tout de suite beaucoup parlé. On est en plein là-dedans : qu'est-ce qui reste de la mémoire collective dans la mémoire individuelle. C'est un super écho ce passage. C'est Oblique, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait de cette distorsion constante ? C'est comme une illusion d'optique : ça peut être à la fois très ludique et très effrayant.

Il y a une histoire qui m'a beaucoup frappée pendant l'écriture d'Oblique, c'est une histoire d'archéologue. Une émission du Salon noir qui parlait du passé ou de l'histoire comme fiction. Il y avait une anecdote : un campement récent aux États-Unis, abandonné quarante ans auparavant, et que des étudiants en archéologie investissent. Alors ils mesurent, ils creusent, ils époussettent, ils brossent, ils récupèrent des tas d'indices pour comprendre quel était la vie quotidienne dans le campement et ensuite, une fois leurs recherches terminées, ils apportent leurs conclusions à un témoin qui était vivant à l'époque du campement (une vieille dame, je crois, qui vivait là quarante ans auparavant). Ils lui présentent leurs conclusions et elle répond : tout est faux. Vous vous êtes trompés partout, ça n'a rien à voir. Ça m'épate, ça. Je trouve ça très prenant comme histoire. Quand on regarde le passé, on n'est jamais neutre, donc j'imagine que chaque étudiant a apporté sa vision propre due à son histoire, à sa famille, à ses études, etc. Comment l'intimité voit le collectif, comment ça colore les choses... Mon passé à moi est donc forcément coloré d'un tas de choses irréelles, perdues, oubliées ou transformées. C'est ça, cette fibre optique, elle est faite de mes lectures, de ce qu'on m'a dit, de ce qui a été vécu auparavant et de comment ça a été retranscrit. Tout cela me constitue au présent, c'est ça qui est étrange. Le présent n'est pas neutre, il est tinté de tout ça. Le passé n'est pas passé. Et à cette distorsion du passé vient s'ajouter la distorsion de l'écriture. Mes mots, comme dans toutes les langues, sont approximatifs. J'essaye de coller au plus près de la langue que je pratique mais c'est une traduction en réalité. Une traduction d'une traduction d'une traduction... Je traduis le passé ; le passé est une langue étrangère. C'est comme en musique, où selon les interprétations on n'obtient pas le même morceau. Parce qu'on appuie plus à un endroit et moins à un autre. On envisage forcément les choses parce qu'on est soi. Fini, imparfait... Humain quoi.

GV : C'est beau, ça : "le passé est une langue étrangère". Le passé est aussi dans l'observation. Quand on observe les étoiles on dit qu'on observe le passé. Oblique, c'est un peu ça. Et dans cette notion du passé il y aussi la mort qui est très présente (sans mauvais jeu de mots). Beaucoup de choses sont dites, par exemple la symbolique de la petite couverture blanche qui revient : "le linceul c'est l'oblique". La petite couverture blanche, c'est à la fois l'objet qu'on a préparé à la naissance d'un bébé et qu'on prévoit à la fois comme un linceul car on pense qu'il va mourir. La voix dont il est question (donc la voix qui raconte, qui a survécu, et qui a pu vivre sa vie) est toujours dans cet entre-deux, dans un espace intermédiaire : on aurait dû mourir, on a vécu, et on est arrivé au bout de cette vie-là. Il y a d'ailleurs un jeu à ce niveau dans le texte, via la répétition des mots "tu n'es pas morte", comme s'il y avait une indécision. Et à un autre niveau, toute une partie du texte en appelle à la mythologie : le mythe d'Orphée revient plusieurs fois. Parler avec cette voix, ce serait quelque part faire le voyage vers la mort. Comme quand tu écris : "mes mains sont allées dans le Styx". L'oblique, c'est aller chercher les morts là où ils sont mais également aller en direction de ceux ou de celles qui s'y destinent. Mais ça n'est jamais sombre, c'est toujours bienveillant comme approche. Peut-être aussi car le texte est placé sous la protection de quelques mots de Maryse Hache tirés d'Abyssal cabaret en épigraphe ?

GV : C'est un passage que tu as lu le 4 mai 2015 à l'occasion d'une soirée célébrant la mémoire et l'écriture de Maryse Hache... Dans Oblique, les mots qu'il y a en épigraphe, ce sont "je lui tisse une écriture". À la lecture, j'ai l'impression que ces quelques mots permettent d'entrer dans ce passé-là, dans cette mythologie, dans cet espace où la mort est présente avec énormément de bienveillance.

CJ : Oui, c'est un tissage. Oblique, c'est un tissage. Et en même temps c'est un tissage qui prend la mesure de ses accrocs et de ses trous. C'est rapiécé. C'est incomplet parfois. C'est un tissage qui prend les trous pour autre chose que du vide.Et les accrocs sont des marques qui sont aussi belles, parfois, que le tissage lui-même. J'avais l'idée d'une fresque en écrivant, mais une fresque abîmée, avec des pans de murs entièrement détruits, avec de grandes fissures (le trait oblique). "Linge de moindre" aussi, ça m'avait énormément frappée. L'écriture de Maryse Hache m'a toujours touchée. C'est une écriture lumineuse. Elle possède une lumière interne comme aucune autre. En elle, il y a une sorte de fantaisie et de légèreté, de résistance, de captation du minuscule et du très grave étonnante. Et dans "linge de moindre", je me retrouvais bien dans le "moindre". Dans le tissu du pauvre, celui qui resservira. Le prince peut jeter ses vêtements, il est riche, il n'en a pas spécialement l'usage. La reine d'Angleterre se change trois fois par jour et après c'est poubelle. Mais le pauvre, le moindre, lui est obligé de garder, de rapiécer, de ravauder... C'est comme une deuxième peau pour lui. Il est obligé de la transmettre au suivant : on retaille le pantalon pour l'enfant d'après. J'ai cette image d'émigrés italiens qui descendent du bateau aux États-Unis, avec leur ballot de linge, du linge de moindre. Si on regarde la photo rapidement, comme la femme est très belle, et que la photo est bien prise, on a l'impression d'une sorte d'élégance aristocratique, comme si elle était apprêtée... C'est en regardant plus attentivement qu'on réalise que non : c'est la pauvreté en marche. Et ils ont tous des regards très intenses, c'est assez terrible. C'est ce moindre qui m'intéressait. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur la bienveillance. C'est vrai que la petite couverture blanche et l'oblique c'est la mort et la vie en même temps, les deux qui ne vont pas l'un sans l'autre. C'est dans les replis du linge. On prend le ballot de linge en entier et dedans il y a la mort et la vie en même temps.

1 Commentaire

» Fissures / 6 atelier de bricolage littéraire mars 11, 2016 - 21:07

[…] Oblique de Christine Jeanney, p. 58. [↩] […]