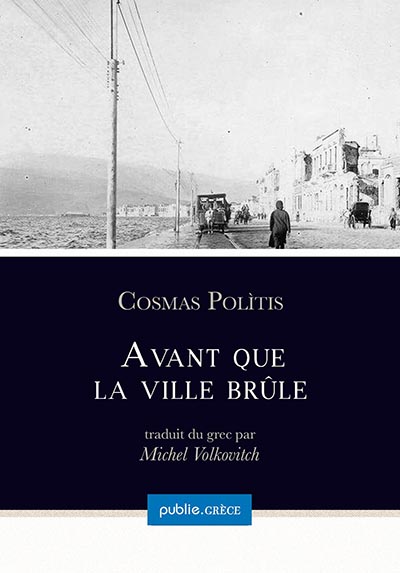

[NOUVEAUTÉ] Avant que la ville brûle, de Cosmas Polìtis 24 février 2016 – Publié dans : Notre actualité – Mots-clés : Cosmas Polìtis, grèce, michel volkovitch, traduction

Avant que la ville brûle, quelle était son image, quelles étaient ses réalités ? La ville, c'est Smyrne, disparue dans les flammes il y a un siècle. Cosmas Polìtis se propose dans ce livre pluriel d'en recréer les formes, les atmosphères et les échos par le biais de la fiction. Pluriel dans son écriture, dans son approche et dans ses inspirations : Avant que la ville brûle emprunte autant aux romans modernes occidentaux qu'aux contes venus d'Orient. C'est surtout une plongée fantastique dans le passé tumultueux d'un carrefour des sens, des cultures et des langues. Comme de coutume formidablement traduit du grec par Michel Volkovitch, ce livre nous immerge dans le tumulte de la ville : ses habitants deviennent ses personnages, ses rues et ses maisons son décor. Et comme lorsque l'on arpente physiquement les rues d'une ville, les histoires se mélangent, les voix s'entrelacent et se complètent, la vie naît de cette profusion, de cette richesse. Un voyage enchanteur dans le temps, le tout disponible dès aujourd'hui en papier et en numérique.

Ce qu'en a dit la presse grecque

C.P. a toujours su décrire en virtuose l’âme enfantine.

(…) Dans ce roman il donne vie à tout un monde magique.

— Alèxandros Kotzias, 1964

*

Même lorsqu’il représente la réalité la plus crue, C.P. n’oublie pas le rêve, et son lyrisme ne le quitte jamais.

— Vàssos Varìkas, 1964

*

Avant que la ville brûle, c’est la chronique devenant roman, la mémoire et la nostalgie prenant la forme d’une fiction admirable. C.P. ressuscite littéralement la ville disparue.

(…) Ses personnages sont tous criants de vie. (…) Sa narration est imprégnée tout du long d’émotion et de tendresse.

(…) Le charme, le pouvoir séducteur de sa prose atteint ici son sommet.

— Apòstolos Sahìnis, 1964

*

Je ne crois pas qu’il existe d’œuvre plus remarquable dans toute la prose néo-hellénique.

— Yòrgos Valètas, 1973

« Je vais te parler des cerfs-volants » (extrait)

Comment ? Si je ne te parle pas de cette ville, tu ne pourras pas écrire ton livre ? Et tu es venu exprès chez moi, pas chez un autre habitant du coin, parce que tu as entendu parler de Yakoumis le jardinier ? C’est des mensonges, mais bon. Là, tu m’obliges. Reste donc. Je vais te parler des cerfs-volants.

Tu as déjà vu une ville monter dans les airs ? Planer dans le ciel au bout de milliers de fils ? Tu n’as jamais vu et ne verras jamais une telle merveille. On commençait le premier lundi du carême, c’était la coutume, et on continuait tous les dimanches et fêtes jusqu’aux Rameaux. À Hadzifràgou sur l’Esplanade, sur chaque terrasse, dans chaque terrain vague de chacun des quartiers de la ville, on lançait des cerfs-volants. Le ciel en était plein. Les oiseaux ne savaient plus où se mettre. Voilà pourquoi les hirondelles n’arrivaient qu’à la Semaine sainte pour fêter Pâques avec nous. Pendant tout le Carême, tous les dimanches et fêtes, la ville voyageait dans le ciel. Elle montait dans le ciel pour que Dieu la bénisse. On se demandait comment la ville pouvait rester collée à la terre, d’avoir été tirée si haut. Et à force de regarder en l’air, nos yeux se remplissaient de ciel, on respirait le ciel, nos poitrines se gonflaient et nous étions avec les anges. Les anges et les archanges ensemble au plus haut des cieux. Tu me diras qu’ici aussi, au premier lundi, on lance des cerfs-volants. Mais as-tu déjà vu toute cette ville planer là-haut ? Non. Là-bas, tout était calculé, chaque rue reliée au ciel. Et il fallait beaucoup d’expérience et d’habileté pour lancer ton cerf-volant.(...)

Le cerf-volant le moins cher, c’était le turc : un papier rouge avec l’étoile et le croissant collés dessus. Puis venait le français, avec des bandes bleu, blanc et rouge. Plus cher encore il y avait le grec : Pour faire le drapeau grec, tu vois, il fallait beaucoup de bandes bleues et blanches, avec en plus la croix dans un coin, et le collage était tout un travail. Tout aussi coûteux, l’américain, bandes rouges et blanches et les étoiles dans le coin. Mais le plus cher de tous, très cher, jusqu’à dix metallìkia — je te parle de la taille normale, près d’un mètre —, c’était le baklavas : tout en petits triangles et losanges de toutes les couleurs. Le collage était difficile, et en plus il fallait être habile pour assortir les formes et les couleurs. Cher aussi, le ciel violet foncé avec toutes les étoiles et les étoiles filantes en papier doré. Et si tu avais vu les plus grands cerfs-volants, plus que la taille d’un homme ! Ceux-là étaient pour les grandes personnes. Pour le fil, on prenait de la cordelette, et pour les manœuvrer il fallait deux costauds aux mains calleuses, le fil vous entaillait les doigts. J’en ai manœuvré un comme ça un jour.

Voilà ce que j’avais à te dire. Voir monter toute la ville dans le ciel, c’était une merveille. Tiens, si tu comprends mieux, tu connais l’icône où l’ange soulève la dalle et le Christ sort du tombeau et monte au ciel en tenant un drapeau de Pâques rouge ? C’était un peu comme ça.

Voilà ce que j’avais à te dire. Allez, va maintenant. Bonne route.

Éden perdu, postface de Michel Volkovitch

Smyrne il y a cent ans, deuxième ville de l’empire ottoman après Istanbul, riche de ses 300 000 habitants, de son port et de son commerce, de sa vie culturelle intense, était surnommée « le petit Paris ». Les Turcs, eux, donnaient le nom de « ville des infidèles » à cette cité cosmopolite entre toutes, peuplée de Grecs, de Juifs, d’Arméniens, de Levantins, où eux-mêmes étaient minoritaires.

De cette splendeur il ne reste rien. Smyrne a disparu, non pas noyée sous les eaux comme la ville d’Ys, mais pire encore, dévorée par le feu. En 1922, l’armée grecque ayant envahi l’Asie Mineure fut mise en déroute, repoussée jusqu’à la mer et un énorme incendie détruisit la ville. Ce que les Turcs ont reconstruit sur les lieux s’appelle désormais Izmir et n’a, dit-on, pas grand caractère.

Paraskevas Taveloùdis a connu l’âge d’or de Smyrne. Né en 1888, il y a passé sa jeunesse avant d’en être chassé par la Catastrophe – comme disent les Grecs – à 33 ans. Employé de banque, il a fait ses débuts d’écrivain sur le tard, à 42 ans, se choisissant alors un pseudonyme, Cosmas Polìtis, qui en dit long : il peut s’affirmer fièrement « cosmopolite », cet homme né en Égypte, élevé dans une ville internationale, longtemps exilé par la suite à Paris puis Londres, écrivain attentif aux littératures étrangères. Mais il n’oubliera jamais sa patrie perdue. Après quatre romans et quelques nouvelles, reconnu dans son pays comme un écrivain majeur, quoique peu prolifique, il consacre à Smyrne en 1963, à 74 ans, le roman que voici, le dernier publié avant sa mort onze ans plus tard.

Avant que la ville brûle a pour titre original Στου Χατζηφράγκου, Dans Hadzifràgou – tel est le nom d’un des quartiers grecs de la grande cité, où se déroule une bonne partie de l’action. Le personnage principal du livre, c’est la ville elle-même. Le but initial a sûrement été de lui rendre hommage dans une sorte de mémorial, de commémoration funèbre : rédigé quarante ans après le drame, le livre est sous-titré Les quarante ans d’une cité disparue – allusion à la coutume grecque du service religieux quarante jours après la mort.

En fait de service funèbre, on assiste à une résurrection. Ce portrait de la ville est un témoignage de première main, un quasi reportage par moments, précisément daté (l’action se déroule en 1902), qui nous promène dans tous les recoins de Smyrne, reproduisant sa topographie avec exactitude (ou presque), accueillant des personnages réels parmi les créatures de fiction, décrivant ses diverses communautés ainsi que leurs complexes et passionnants rapports – même si les Grecs sont au centre du tableau. L’auteur a une mémoire phénoménale et un sacré coup de crayon. Smyrne est là, grouillante, vivante à jamais. Et pas toujours conforme à celle des livres d’histoire : Taveloùdis-Polìtis, bourgeois de naissance, converti peu à peu aux idées de gauche, installe son roman dans un des quartiers pauvres de la ville, donnant délibérément le premier rôle aux petites gens que l’histoire officielle ignore – au peuple, comme on disait autrefois.

Cette chronique précise, pittoresque et généreuse pourrait suffire à notre bonheur, mais Avant que la ville brûle est en même temps et surtout un roman, qui mêle habilement la fiction au réel, sans rien sacrifier de la force de l’un et de l’autre. L’auteur lâche dans la ville quelques personnages principaux plus ou moins reliés entre eux (deux très jeunes garçons, un jeune artisan amoureux d’une femme plus âgée, un musicien juif et sa femme, un pope non-conformiste) et une foule de figures secondaires, il les quitte puis les reprend, noue ensemble et dénoue ses intrigues, bouquet d’histoires qui finissent par n’en former qu’une, dans un livre choral où les diverses voix se fondent pour chanter l’Éden perdu.

La métaphore musicale s’impose : ce roman, mine de rien, est soigneusement, harmonieusement construit – tout comme cette autre merveille, autre chronique d’une ville (Ioànnina), publié la même année : La fin de notre petite ville de Dimìtris Hadzis. La fête qui clôt le récit fait écho à celle des premières pages. Au cœur du livre, l’incendie final (qui se déchaînera vingt ans après) jette son ombre sur tout le reste. Partout une impression de sursis, de vague menace, entretenue avec art. Thanatos rôdant partout, et jusque dans les bras d’Éros. Des passages lyriques, d’autres d’une ironie parfois mordante, le merveilleux affleurant ici et là (comme dans la scène de la jeune noyée nue), le tout porté par une prose merveilleusement musicale, elle aussi. D’admirables trouvailles tout du long, dont voici la plus belle sans doute : tout au long du roman, le nom de la Ville n’est jamais prononcé – alors que lieux et personnages sont minutieusement nommés. Comme si ce nom était trop présent pour qu’il soit besoin de le dire ; comme s’il était trop douloureux, ou trop sacré. Qu’on la remarque ou non, cette absence du nom installe peu à peu un vide étrange sous les mots, contribuant à l’envoûtement lent que le livre peu à peu suscite.

Avant que la ville brûle, chef-d’œuvre de son auteur, est une réussite miraculeuse. Écrivain plutôt classique au départ, puis considéré par la suite comme moderniste (le lecteur francophone jugera par lui-même, s’il a la chance de trouver d’occasion, respectivement, Le bois de citronniers et Eroïca), Polìtis parvient ici à une synthèse étonnante, conciliant on ne sait trop comment le charme vaguement désuet du roman à l’ancienne et certaines audaces nettement modernes, mariant aussi, autre gageure, la nonchalance du conte oriental et la rigueur tendue, maîtrisée que privilégie l’Occident. En harmonie avec ses choix idéologiques, il joint la clarté à la complexité, la facilité d’accès à la subtilité, ouvrant ainsi son livre à tous les publics.

Avec une réserve : la langue utilisée ici est celle des Grecs d’Asie Mineure, qui diffère du grec athénien. L’excellente édition grecque actuelle du roman (aux éditions Hestia) est munie d’un glossaire de plus de 300 mots, ce qui n’empêche pas les Grecs de peiner un peu en le lisant. On s’en voudrait de faire souffrir le lecteur francophone outre mesure, mais effacer cette diversité linguistique reviendrait à banaliser le texte, à le priver de sa dimension cosmopolite. On a donc conservé les dialogues en turc, traduits entre parenthèses en cas de besoin, ainsi que certains termes turcs ici ou là, explicités dans les notes en fin de volume.

1 Commentaire

Avant que la ville ne brûle – Cosmas Polìtis | MOTS LIÉS février 26, 2016 - 10:11

[…] Une présentation du livre […]