[REVUE DE PRESSE] Les présents : une géo-rêverie de la mémoire (Litteralutte) 4 mai 2021 – Publié dans : La revue de presse – Mots-clés : Ahmed Slama, antonin crenn, les présents

Une géo-rêverie de la mémoire

Jeu subtil d’écriture, jeu de piste scriptural, ce qui marque dans Les présents d’Antonin Crenn c’est avant tout cette attention particulière à l’espace, aux espaces – urbains comme ruraux – et leur agencement. Du XIIème arrondissement de Paris au Finistère en passant par les Yvelines, ça défile.

La version Audio de l’article :

Pour suivre l’auteur : son site et ses comptes Facebook et Twitter.

Des temps et des espaces. La mémoire des histoires et de l’Histoire. Au premier abord on relie le temps à la mémoire, on se souvient d’évènements passés, cet a priori n’est pourtant pas aussi évident. La mémoire a aussi son histoire [1], il existe un art de la mémoire dont les premières occurrences remontent à Cicéron, la mémoire y est liée à l’espace [2], à l’architecture et aux images. Les présents d’Antonin Crenn dévoile à sa manière ce fonctionnement subtil de la mémoire, et ce au travers d’une narration pointilliste – pointilleuse ? Notons également la composition singulière du roman ; deux parties, 10 chapitres chacune. On y suit les pas et la vie de Théo

« Théo comment ? Théophile, Théodore, Théodule. »

On le saura pas, le nom de ce candide trentenaire à l’existence moelleuse. C’est une sorte de parcours initiatique qui va progressivement se mettre en place au fil des pages. Retour au père, enquête autour de son père, tôt disparu. Au travers de cette quête va se déployer toute une galerie de portraits, personnages dont on parcourt l’histoire – parfois imaginée, voire fantasmée par Théo. Riche roman, par son écriture expansive, offrant une multiplicité de lectures, ébauchons ici quelques-unes.

Le passé au présent :

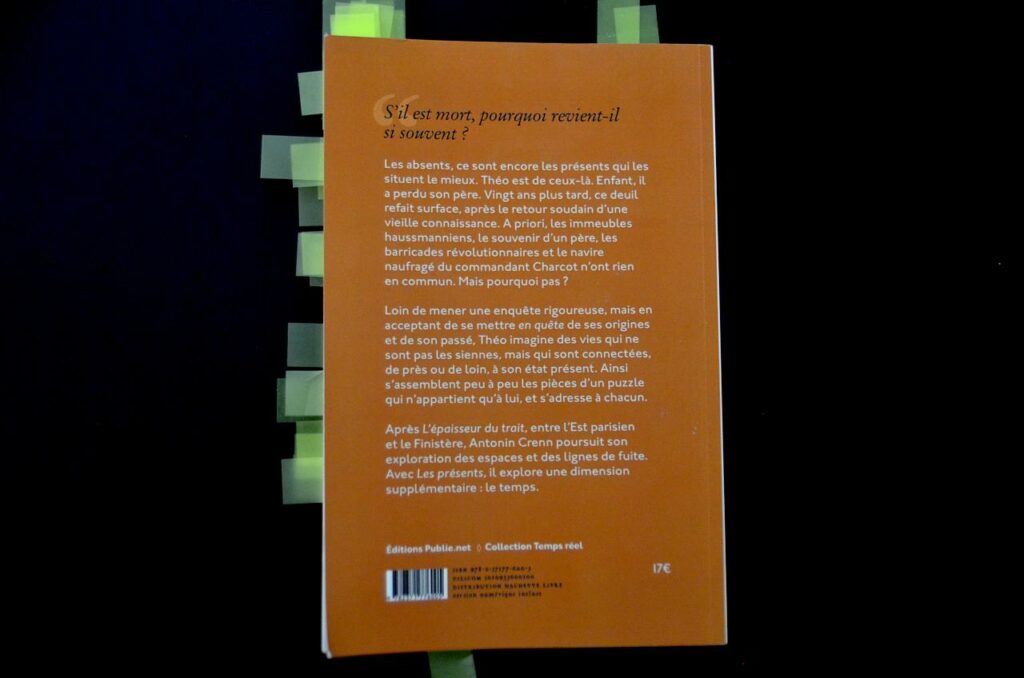

Les présents – dont l’épigraphe est dédiée Aux absents – se construit sur une dualité, nous avons déjà évoqué les deux parties qui le composent, nous retrouvons, comme dynamique de la narration et de l’histoire, ce couple formé par Théo et Édouard. Côté espace, on alterne entre le rural et l’urbain. La couverture – signée Roxane Lecomte – signale déjà cette dualité qui enveloppe le roman ; elle figure deux jeunes hommes, de dos, face à l’entremêlement de deux paysages. Un dessin représentant un port – avec la silhouette d’un chalutier qui se découpe à l’horizon. Dessin superposé à ce qui semble être un cliché sépia. Jeu sur les couleurs, dualité des ambiances au travers des couleurs, alliance de la dominante bleue du dessin et du brun violacé du cliché sépia. Côté temporel, la dualité se construit au fil des pages et il faut en passé par Théo pour la comprendre.

« Le passé n’existe pas, prétend-il. Si on est visité par des souvenirs si tenaces, si l’on parle du passé, si on le désigne par un mot (quel qu’il soit), si l’on est habité par son idée même, alors il est présent. Présent et vif. [p.74] »

On opère un pas de côté quant à la dichotomie entre passé et présent ou passé et futur, il y a d’un côté le présent et l’absent. Pour Théo ce qui reste et subsiste en nous n’est pas passé puisqu’il chemine (encore) avec nous, reste gravé en nous. Et le passé de Théo, sa vie d’enfant, d’adolescent, la disparition de son père, tout ça n’est pas passé, puisqu’il le porte toujours en lui. Cette dualité du présent – des présent·es – et de l’absent – des absent·es –, c’est par l’entremise d’un narrateur discret qu’on va la suivre, narrateur dont la figure transparaît tout au long du texte, s’épaississant parfois, prenant alors le pas sur les personnages.

« Ici, un mot que je ne sais pas choisir, une onomatopée. « Toc toc » est une option séduisante parce qu’elle exprime bien l’intention du geste : une interpellation discrète et efficace, le plus court moyen de signaler sa présence. « Je toque à la porte. » Mais, « toc toc » ne reproduit pas la sonorité de cette action, consistant à tapoter deux fois l’épaule de Théo du bout de l’index : en réalité, le geste ne produisit aucun bruit, amorti par les épaisseurs superposées du blouson et de sa doublure, et du pull en dessous, et du t-shirt à son tour… Mais la sensation sur la peau, transmise par le mouvement de toutes ces couches successives, suffit à faire tourner la tête de Théo. »[p.24]

Écrivain-narrateur / Narrateur-écrivain :

Le narrateur ne fait donc pas partie des absents ; bien présent qu’il est, posté dans la situation de l’écrivain, celui qui écrit les lignes que nous lisons, se questionnant parfois sur son écriture même, pesant les mots et les phrases, commentant parfois les dialogues des personnages, abondant dans leur sens ou contrastant leurs propos.

Il écrit – le plus souvent – au présent, et quand il relate un évènement antérieur, il use rarement du passé simple, préférant la combinaison du passé composé et de l’imparfait. On connaît les valeurs du passé simple, l’achèvement et la soudaineté – notamment. Mais dans cette dualité – présent, absent – que nous évoquions plus haut, le passé simple ferait figure d’absence de par sa valeur d’achèvement. D’où le fait d’opter pour l’imparfait qui marque l’itération (répétition) et la durée de l’action. Le passé composé, quant à lui, plus proche du présent (de par sa structure) permet justement cette « plasticité » entre passé et présent ; présence du passé, ou lent passage du présent.

Le narrateur-écrivain auquel nous avons affaire se distingue par sa finesse – ou ce qu’appellerait Roland Barthes sa délicatesse. Écriture ample, elle décortique le sens et les sens ; déploie la signifiance. Pointilliste à souhait, elle s’attarde sur des riens, le quotidien qui nous entoure, notre rapport aux sens, et plus particulièrement à la vue et à l’espace, c’est que notre rapport aux espaces n’est jamais neutre. On pourrait faire nôtre, ici, le vers fameux de Stéphane Mallarmé – du moins le Coup de dés – « Rien n’aura eu lieu que lieu ». Dans et par ces lieux où Théo et la galerie de personnages qui l’accompagne ont grandi, où ils et elles vivent, nous retrouvons une partie de ce qu’ils sont. On pourrait dès lors parler de géo-philosophie littéraire ou scripturale, la manière dont Théo, Édouard (sans oublier notre écrivain-narrateur) investissent les lieux, leur attention toute particulière aux espaces, à l’histoire de ces lieux, et à ce qui les lie à eux.

« On attend d’un immeuble haussmannien qu’il soit bâti en pierres ; ses fenêtres sont garnies de garde-corps en fonte ; au deuxième et au cinquième étage file un balcon ; le sixième est mansardé et le septième l’est encore plus, s’il n’est pas réduit carrément à la fonction de grenier. Ces caractéristiques sont archiconnues. Souvent, on ne sait pas qu’on les connaît, mais on les reconnaît d’instinct. Ce sont des informations que nos yeux ont enregistrées une fois pour toutes, comme la couleur du ciel ou des feuilles dans les arbres. On n’analyse pas le pourcentage de rétractation de la chlorophylle dans la feuille du platane pour déduire, rationnellement, que l’automne arrive – on sait qu’il approche, on le sent. C’est tout. Le même mécanisme du cerveau est à l’œuvre lorsque, au retour d’un long sommeil ou d’un séjour sur une planète étrangère, on est déposé sur le sol parisien : on ouvre les yeux, on n’a pas besoin de compter les fenêtres, les balcons – on sait où l’on est, simplement. »p.17

Déploiement du sens et des sens, écrivions-nous. Ceci est perceptible dans l’extrait ci-dessus, la description n’est pas simplement le défilement ou la retranscription d’un décor ; c’est un rapport qui est saisi. Notre rapport – et le rapport des personnages – avec les choses, examiné dans et par l’écriture, c’est l’un des tours de force de l’écriture d’Antonin Crenn. Cet examen délicat, minutieux se retournant dans et par la langue s’appliquant parfois sur la langue elle-même, s’attardant sur les implications de ce que nomment George Lakoff et Mark Johnson Les métaphores dans la vie quotidienne [3] ou encore ces expressions que l’on dit trop vite sans – toujours – s’attarder sur leurs implications. Comme lors de l’évocation d’un propriétaire désirant déloger tout un étage de ses locataires afin de (se) bâtir un appartement à son usage unique.

« Quand je dis qu’il va faire tout ça, tu m’as bien compris : en vérité, ce sont des ouvriers qui le feront et c’est lui seul qui en profitera. »[p.137]

À première vue, la phrase est anodine. La précision : « ce sont des ouvriers qui le feront et c’est lui seul qui en profiter. » peut paraître superflue. Il est même possible de passer dessus sans s’y attarder. Sa portée pourtant est hautement politique. En une subtile incise [4] est résumée la notion de « travail » et ses implications. À savoir, les profits que tire un détenteur de capital (le propriétaire) du savoir-faire et de la force de travail d’individus (les ouvriers). Et Les présents foisonne de ces petites parenthèses d’apparence anodine, mais à la valeur et aux aspects hautement politiques.

« Théo est dans sa vingt-neuvième année ; on dit qu’il a vingt-huit ans révolus. (...) J’aimerais essayer d’écrire cette phrase à la voix active : « Théo a révolu vingt-huit ans. – Et que fait-il, désormais ? – Il révolutionne sa vingt-neuvième. » Rien à faire, ça ne marche pas. Une révolution, c’est quand on monte sur une barricade ou qu’on renverse la table, c’est quand on envoie balader l’ancien monde pour en créer un nouveau. C’est une fin et un début. Vingt-huit ans révolus, par contre, sont seulement vingt-huit ans terminés. Point. (...) Il faudrait, alors, trouver un autre mot ; inventer le verbe dont révolu serait le participe passé. À propos, j’y pense en le disant : si l’on s’arrangeait pour que révolu devînt un participe passé, on créerait du même coup un affreux pléonasme. Puisque le passé n’en finit pas de passer, et qu’il s’éternise au long de sa course – de son passage –, le révolu n’a pas fini d’être la fin de quelque chose qui ne finit pas. Cet éternisement du temps (encore un mot qui mériterait d’exister) n’est certes pas la cause du trouble de Théo, mais il y participe hautement. » [p.110]

Géo-rêverie :

Théo est sujet aux rêveries, mais ses rêveries s’ancrent dans un certain réel, elles prennent pour racine des espaces et des lieux, des archives. Tout un ensemble de matériaux qui constituent ,pour Théo, des pointillés qu’il relie dans et par son imaginaire, constituant le dess(e)in de son existence. La quête de Théo, n’est pas la quête d’une hypothétique vérité – qu’est-ce que la vérité ?

« Non, Théo n’a pas envie de ces hypothèses, qui sont de fausses pistes. Il veut bien inventer une vérité, mais pas n’importe laquelle : là, ça deviendrait bête. Il fabriquera une autre histoire qui lui plaira mieux. Mais, il n’oublie pas qu’il a une enquête sérieuse à mener et que, dans ce but, il doit se rendre à Kerlouhic [Finistère]. Il y découvrira peut-être la vérité vraie. Il constatera que la vie n’est pas si compliquée. Elle est même, parfois, étrangement simple – cela, il le sait déjà. »[p.198]

On pourrait parler d’agencements, Théo est en quête d’un agencement. Quel sera-t-il, dès lors, l’agencement qui résultera de cette quête ?

Pour soutenir l’auteur de cet article vous pouvez acquérir Marche-Frontière disponible dans toutes les bonnes librairies ou directement sur le site des éditions publie‧net

[1] Voir à ce sujet L’art de la mémoire de Frances A Yates (Gallimard, 1975 [1966]) ou Machina memorialis de Mary Carruthers (Gallimard, 2002) entre autres.

[2] Cette histoire est perceptible dans la langue française quand par exemple nous disons « en premier lieu, second lieu...etc. »

[3] George Lakoff et Mark Johnson, Les métaphores dans la vie quotidienne, trad. Michel de Fornel, Éditions de Minuit, 1986.

[4] Courte proposition insérée dans une autre.